Die 10 bekanntesten Urban Legends weltweit – Mythen, Schauer und moderne Legenden

Hast du dich jemals gefragt, warum manche Geschichten einfach nicht sterben? Warum sie von Generation zu Generation weitergegeben werden – mit immer neuen Details, die uns noch mehr Gänsehaut bereiten?

Diese sogenannten Urban Legends, also moderne Sagen, sind ein faszinierendes Spiegelbild unserer Ängste, Wünsche und gesellschaftlichen Tabus. Sie handeln von Spukorten, unheimlichen Begegnungen, grausamen Experimenten oder mysteriösen Gestalten, die angeblich wirklich existieren.

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die 10 bekanntesten Urban Legends weltweit – Geschichten, die Millionen Menschen schaudern lassen und bis heute Anlass für Diskussionen, Filme und Alpträume bieten.

Was sind Urban Legends eigentlich?

Wenn du den Begriff Urban Legends hörst, denkst du wahrscheinlich sofort an diese gruseligen Geschichten, die man sich spät nachts erzählt – irgendwo zwischen Wahrheit und Fiktion. Aber was sind Urban Legends eigentlich? Kurz gesagt: Es sind moderne Sagen, Geschichten aus dem Alltag, die so real wirken, dass man fast glauben will, sie seien wirklich passiert. Und manchmal… passiert es eben doch – oder?

Im Gegensatz zu alten Mythen oder Volksmärchen, die oft göttliche oder übernatürliche Ursprünge haben, wurzeln Urban Legends fest in der modernen Welt. Es geht nicht um Zeus, Hexen oder Feen, sondern um Dinge, die dir oder mir theoretisch passieren könnten. Der klassische „Hakenmann“, der heimlich auf der Rückbank lauert. Das Mädchen, das mitten in der Nacht einen Anhalter mitnimmt – der sich später als Geist entpuppt. Diese Geschichten leben davon, dass sie möglich klingen. Genau das ist ihr Trick.

Das Faszinierende: Urban Legends entstehen nicht in alten Chroniken, sondern in unserer Kommunikation. Früher wurden sie am Lagerfeuer oder auf Partys erzählt, heute entstehen sie auf TikTok, Reddit oder in WhatsApp-Gruppen. Jemand postet eine Story mit „Ein Freund von einem Freund hat’s erlebt“ – und schon beginnt der Schneeballeffekt. Diese „FOAF“-Struktur („Friend of a Friend“) ist das Herzstück moderner Legenden. Sie gibt der Geschichte gerade genug Glaubwürdigkeit, um den rationalen Teil unseres Gehirns zu überlisten.

Oft haben Urban Legends auch eine versteckte moralische Botschaft. Sie warnen uns davor, zu leichtgläubig zu sein, fremden Menschen zu vertrauen oder sich leichtsinnig in Gefahr zu bringen. Manche spiegeln auch gesellschaftliche Ängste wider: Krankheiten, Umweltkatastrophen, technologische Kontrolle. Es ist fast so, als wären Urban Legends ein emotionales Frühwarnsystem unserer Zeit. Sie verwandeln kollektive Sorgen in leicht verdauliche, aber unheimlich packende Geschichten.

Ein Beispiel: In den 1990ern ging das Gerücht um, dass in Fast-Food-Burgern Rattenfleisch verarbeitet werde. Natürlich völliger Unsinn – aber die Legende traf einen Nerv. Sie sprach die Angst vor industrieller Nahrung und Kontrolleverlust an. Genau deshalb verbreitete sie sich viral, lange bevor es Social Media überhaupt gab. Und heute? Dieselben Mechanismen – nur eben schneller, digitaler, globaler.

Denn im Internet-Zeitalter verbreiten sich Urban Legends wie ein Lauffeuer. Memes, virale Posts, Forenbeiträge oder KI-generierte Bilder machen aus einer kleinen Story in wenigen Stunden ein weltweites Phänomen. Die Legende vom „Slender Man“ ist ein Paradebeispiel: Eine simple Fotomontage aus einem Forum – und plötzlich glaubten tausende Kinder, eine dunkle Gestalt mit Tentakelarmen würde sie nachts beobachten. Das Internet hat Urban Legends nicht nur überlebt, sondern sie regelrecht befeuert.

Warum? Weil unser Gehirn Geschichten liebt – besonders solche, die uns emotional treffen. Urban Legends aktivieren die gleichen Reaktionen wie echte Erlebnisse: Gänsehaut, Herzklopfen, Neugier. Und sie geben uns das Gefühl, Teil von etwas Geheimnisvollem zu sein. Etwas, das „die da draußen“ vielleicht gar nicht wissen.

Vielleicht ist genau das ihr Erfolgsgeheimnis: In einer Welt voller Fakten brauchen wir manchmal Geschichten, die uns fühlen lassen. Urban Legends sind die modernen Märchen – nur ohne Happy End.

Die 10 bekanntesten Urban Legends weltweit

Es gibt Geschichten, die jeder schon mal gehört hat – egal, ob man in Berlin, Tokio oder New York lebt. Diese Urban Legends sind wie moderne Lagerfeuermärchen, nur dass sie heute nicht mehr mit Taschenlampe im Zelt, sondern mit Smartphone in der Hand erzählt werden. Und das Spannende daran: Viele dieser Legenden sind so realistisch erzählt, dass man kurz überlegt – Moment, ist das wirklich passiert?

Fangen wir mit einem Klassiker an: Slender Man. Diese düstere, gesichtslose Gestalt tauchte erstmals 2009 in einem Internetforum auf – als Photoshop-Experiment! Doch innerhalb weniger Wochen wurde daraus eine globale Gruselwelle. Menschen schworen, ihn gesehen zu haben, Kinder bekamen Alpträume. Eine Legende, die aus reiner Fiktion geboren wurde, aber reale Konsequenzen hatte.

Dann gibt’s Bloody Mary, die man angeblich herbeiruft, wenn man dreimal ihren Namen in einen Spiegel flüstert. Klingt kindisch? Vielleicht. Aber das Ritual hat Wurzeln in jahrhundertealten Bräuchen – ein Hauch Wahrheit also inmitten des Schreckens.

Manche Urban Legends basieren tatsächlich auf wahren Ereignissen. Die „Crybaby Bridge“ etwa – eine Geschichte über ein weinendes Baby, das nachts unter einer Brücke zu hören ist – geht auf reale Unfälle und tragische Kindstodfälle zurück, die sich im Laufe der Zeit zu einer Legende verdichteten. Ähnlich bei der schwarzen Anhalterin, die seit den 1930ern immer wieder angeblich gesehen wird. Ob man nun an Geister glaubt oder nicht, die Faszination bleibt.

Was diese Geschichten verbindet, ist ihre unglaubliche Vielfalt. In den USA handeln Urban Legends oft von Serienkillern, verlassenen Highways und dunklen Wäldern – dort, wo das Unheimliche auf das Alltägliche trifft. In Japan dagegen ist es die Mischung aus Folklore und Moderne, die Geschichten wie Kuchisake-Onna, die Frau mit dem zerschnittenen Mund, so furchteinflößend macht. Und in Europa? Da sind es meist Warnlegenden – Geschichten mit moralischem Zeigefinger, etwa über gefährliche Fremde oder Rachegeister.

Egal, aus welchem Land sie stammen – Urban Legends sprechen eine universelle Sprache: die der Angst, der Neugier und des Ungewissen. Und vielleicht ist genau das ihr Geheimnis. Denn egal, wie rational wir sind – irgendwo in uns glaubt immer ein kleiner Teil daran, dass in jeder Legende ein Fünkchen Wahrheit steckt.

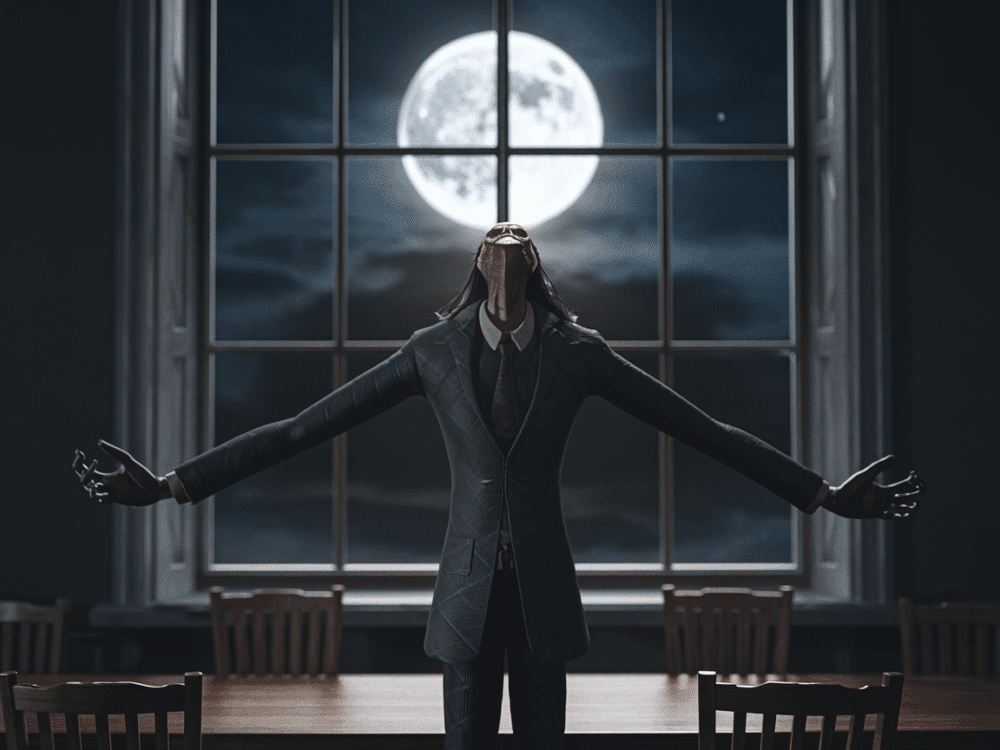

Slender Man (USA)

Wenn es um moderne Urban Legends geht, ist Slender Man wahrscheinlich das beste Beispiel dafür, wie eine Internet-Geschichte zu einem weltweiten Phänomen werden kann. Eine düstere Figur, hochgewachsen, gesichtslos, in einem schwarzen Anzug – und doch so erschreckend real, dass sie ganze Generationen von Internetnutzern in Angst versetzt hat. Kaum zu glauben, dass alles mit einem Photoshop-Bild begann.

Im Jahr 2009 postete ein Nutzer namens Eric Knudsen – unter dem Pseudonym Victor Surge – in einem Forum für sogenannte Creepypasta-Geschichten zwei bearbeitete Fotos. Darauf zu sehen: Kinder, im Hintergrund eine übernatürlich lange Gestalt mit leerem Gesicht. Darunter ein kurzer Text, fast beiläufig: „Wir denken selten an den Tod, bis er uns ansieht.“ Das war’s. Kein Marketing, kein Plan. Nur ein digitaler Albtraum, der das Internet für immer verändern sollte.

Innerhalb weniger Wochen breitete sich die Figur des Slender Man wie ein Lauffeuer aus. Menschen begannen, eigene Geschichten, Videos und Spiele über ihn zu schreiben. Er wurde zu einer Art „offener Mythos“ – jeder konnte seinen Teil beitragen. Und das machte ihn so mächtig. Er lebte von der Fantasie seiner Schöpfer. Von den Kommentaren, den Foren, den Chatrooms. Slender Man war nicht mehr nur eine Figur – er wurde zu einem Spiegel der Angst, die das Internet selbst hervorgebracht hatte.

Was ihn so unheimlich macht? Vielleicht, dass er keine klare Form hat. Kein Gesicht, keine Stimme, keine feste Geschichte. Jeder sieht in ihm etwas anderes – ein Schatten im Wald, eine Gestalt am Fenster, einen unsichtbaren Beobachter. Psychologisch betrachtet ist Slender Man eine Projektionsfläche für unsere unbewussten Ängste: das Unbekannte, das Unsichtbare, das Gefühl, überwacht zu werden. Eine perfekte Legende für das digitale Zeitalter.

Doch diese Urban Legend blieb nicht folgenlos. Im Jahr 2014 kam es in Wisconsin zu einem schockierenden Kriminalfall: Zwei zwölfjährige Mädchen lockten ihre Freundin in den Wald und stachen auf sie ein – angeblich, um Slender Man zu „beschwichtigen“. Sie glaubten, er würde sie bestrafen, wenn sie es nicht täten. Das Opfer überlebte knapp. Diese Tat zeigte, wie stark Fiktion und Realität im Zeitalter des Internets miteinander verschmelzen können.

Auch in der Popkultur hat Slender Man Spuren hinterlassen. Filme, Serien, Videospiele – von Marble Hornets über Slender: The Eight Pages bis hin zum Kinofilm „Slender Man“ (2018). Selbst Menschen, die nie von Creepypasta gehört haben, erkennen seine Silhouette sofort. Er ist zu einem Symbol geworden – nicht nur für Angst, sondern für die Macht der Erzählung selbst.

Und das ist das Ironische daran: Slender Man ist völlig fiktiv, aber gleichzeitig absolut real. Nicht, weil er existiert, sondern weil Millionen Menschen ihn fühlen. Er lebt in Kommentaren, Memes, Albträumen. Er ist der Beweis, dass Urban Legends im digitalen Zeitalter keine Grenzen mehr kennen. Früher musste man Geschichten mündlich weitergeben – heute reicht ein Klick, und eine neue Legende wird geboren.

Vielleicht ist das der gruseligste Teil dieser Geschichte: Slender Man braucht keine Dunkelheit, um zu existieren. Er lebt in unseren Bildschirmen, in unserer Vorstellung. Und solange Menschen Angst haben, wird er nie ganz verschwinden.

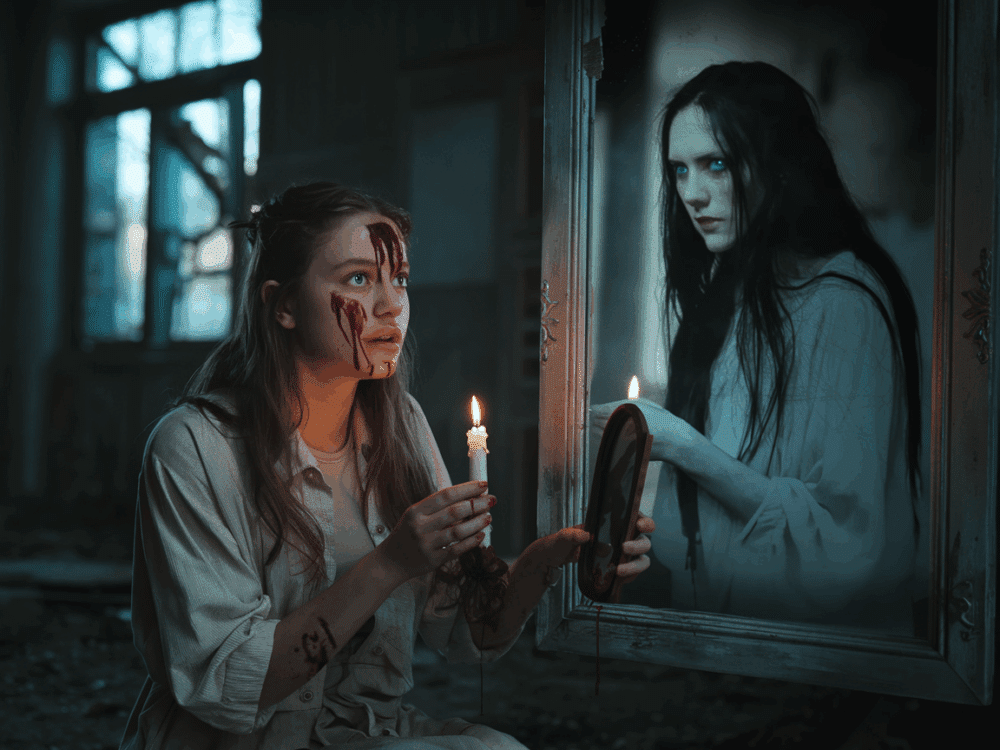

Bloody Mary (England/USA)

Wenn du in einem dunklen Badezimmer stehst, nur eine Kerze brennt, und du dreimal „Bloody Mary“ in den Spiegel sagst – was erwartest du, dass passiert? Genau diese Frage beschäftigt Generationen von Jugendlichen weltweit. Die Urban Legend von Bloody Mary ist so alt wie sie simpel ist – und doch so effektiv, dass sie bis heute für Gänsehaut sorgt.

Die Ursprünge dieser Legende reichen weit zurück. Manche führen sie auf die grausame englische Königin Maria I. („Bloody Mary Tudor“) zurück, die im 16. Jahrhundert über 280 Protestanten hinrichten ließ. Andere sehen den Ursprung in alten Spiegelritualen, die mit Aberglauben und Wahrsagerei zu tun hatten. Früher glaubte man, Spiegel könnten die Seele zeigen – oder sogar eine Verbindung zur Geisterwelt herstellen. Kein Wunder also, dass der Gedanke, einen Namen vor einem Spiegel zu rufen, eine gewisse… Spannung mit sich bringt.

Aber warum ausgerechnet „Bloody Mary“? Psychologisch betrachtet, spiegelt diese Urban Legend (Wortspiel beabsichtigt) unsere tief verwurzelte Angst vor dem Unbekannten wider – und vor uns selbst. Ein Spiegel ist schließlich mehr als nur Glas. Er zeigt unser Abbild, aber auch das, was wir nicht sehen wollen. Das Ritual – die Kerze, die Dunkelheit, der Name – erzeugt eine Atmosphäre, die das Gehirn in Alarmbereitschaft versetzt.

Forscher haben dieses Phänomen sogar untersucht. Bei schwachem Licht und langem Starren ins eigene Spiegelbild verzerrt das Gehirn das Gesicht – ein sogenannter Troxler-Effekt. Genau das lässt uns glauben, etwas Übernatürliches geschehe. Gruselig, oder?

Doch die Legende hört da nicht auf. In den USA wird Bloody Mary oft als Test des Mutes unter Teenagern erzählt – ein Mutspiel auf Pyjamapartys oder Halloween-Abenden. Die Regeln variieren: Manchmal muss man „ihren Namen dreimal sagen“, manchmal zehnmal. In manchen Varianten erscheint sie, in anderen soll sie das Gesicht des Rufenden zerkratzen oder ihn in den Spiegel ziehen.

In Japan gibt es eine ähnliche Geschichte – Hanako-san, der Geist eines Mädchens, der in Schultoiletten spukt. In Lateinamerika erzählt man sich von „La Llorona“, der weinenden Frau, die Kinder in der Nacht sucht. Und in Russland? Dort heißt es, dass beim Flüstern eines Namens in den Spiegel ein „Zerrbild“ entstehen kann, das dich später verfolgt.

Diese kulturellen Parallelen zeigen, dass die Geschichte von Bloody Mary nicht einfach nur ein englisch-amerikanischer Mythos ist. Sie ist ein universales Symbol für unsere Faszination mit Spiegeln, Identität und Angst. Überall auf der Welt existieren Versionen dieser Urban Legend – immer leicht angepasst an lokale Bräuche, aber mit dem gleichen Nervenkitzel.

Und dann ist da noch der psychologische Reiz. Menschen wollen sich gruseln – aber in einem kontrollierten Umfeld. Wenn du „Bloody Mary“ rufst, tust du es nicht, weil du wirklich an Geister glaubst. Du willst den Kick. Den Moment, in dem dein Herz rast und du dich selbst herausforderst. Es ist wie ein Horrorfilm, nur persönlicher.

Heute lebt die Legende im Internet weiter. Auf TikTok und YouTube kursieren unzählige Videos von Menschen, die das Ritual „ausprobieren“. Natürlich passiert in 99 % der Fälle nichts – aber der Nervenkitzel bleibt. Und jedes Mal, wenn jemand lacht, sich erschreckt oder kurz zögert, bevor er in den Spiegel schaut, wird Bloody Mary ein kleines Stück realer.

Vielleicht ist das das wahre Geheimnis dieser Urban Legend: Sie funktioniert nur, wenn du glaubst, dass sie funktionieren könnte. Und mal ehrlich – selbst wenn du weißt, dass es Quatsch ist… würdest du dich trauen, es jetzt auszuprobieren?

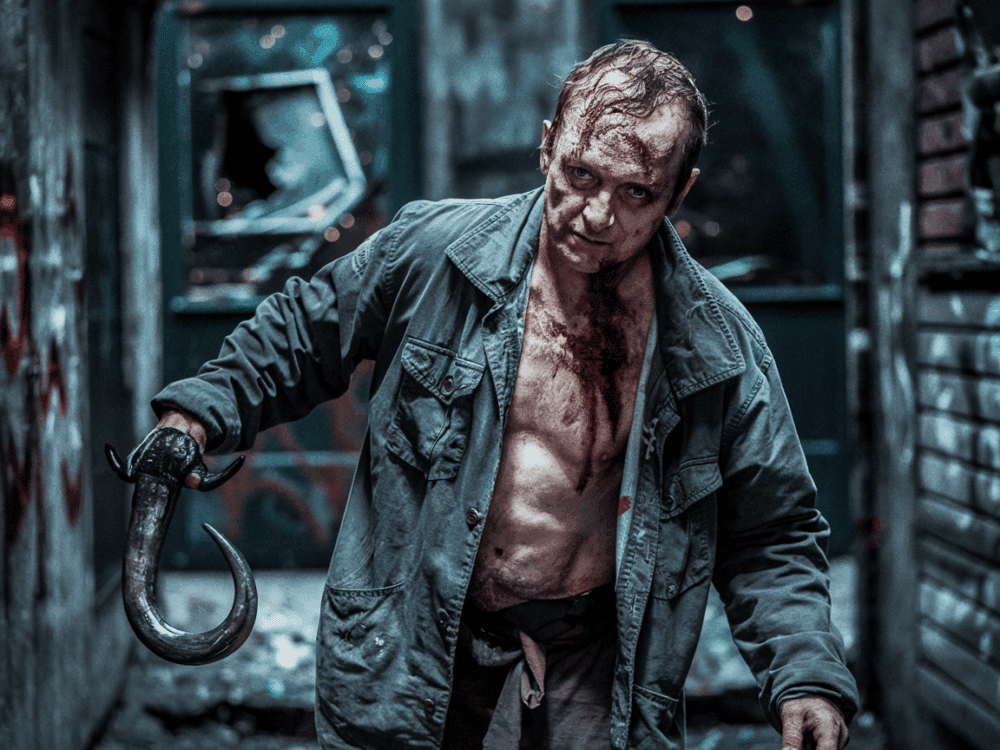

Der Hakenmann (USA)

Wenn man über klassische Urban Legends spricht, dann darf eine Geschichte auf keinen Fall fehlen: Der Hakenmann. Sie ist der Inbegriff einer amerikanischen Lagerfeuergeschichte – die Sorte, die Teenager sich flüsternd erzählen, während irgendwo im Wald das Feuer knistert und das Zirpen der Grillen plötzlich unheimlich laut wirkt. Es ist die perfekte Mischung aus Grusel, Moral und Nervenkitzel – und genau das macht sie so zeitlos.

Die Geschichte geht so: Ein junges Paar parkt nachts auf einem abgelegenen Platz, um ein bisschen Zeit für sich zu haben. Im Radio läuft eine Eilmeldung – ein gefährlicher Psychopath sei aus einer nahegelegenen Irrenanstalt geflohen. Er habe eine Hakenhand. Die Jugendlichen hören zwar nervös zu, winken aber ab – klar, nur eine dieser Geschichten, oder? Doch irgendwann hören sie draußen ein Kratzen. Metall an Metall. Der Junge will nachsehen, das Mädchen fleht ihn an, zu fahren. Schließlich startet er den Wagen, rast davon – und als sie anhalten, hängt ein blutiger Haken an der Autotür.

Klassisch. Einfach. Und effektiv.

Wie so viele Urban Legends ist auch der Hakenmann mehr als nur eine Horrorgeschichte. Er ist eine moralische Warnung, verpackt in Nervenkitzel. In den 1950er- und 60er-Jahren, als die Story in den USA besonders populär wurde, war sie Teil der konservativen Kultur jener Zeit. Teenager, die sich nachts „unerlaubt“ trafen, wurden in dieser Erzählung bestraft – nicht von ihren Eltern, sondern vom Schicksal selbst. Der Hakenmann war die personifizierte Konsequenz jugendlicher Rebellion.

Doch hinter dieser moralischen Fassade steckt noch mehr. Psychologisch betrachtet, verkörpert der Hakenmann die Angst vor Kontrollverlust. Er taucht genau dann auf, wenn Menschen glauben, sie hätten alles im Griff. Das Auto – Symbol der Freiheit – wird plötzlich zur Falle. Die Einsamkeit, die vorher romantisch war, kippt in Bedrohung. Und das vertraute Kratzen an der Tür wird zum Auslöser purer Panik.

Was spannend ist: Diese Urban Legend hat unzählige Varianten. In manchen Versionen wird der Angreifer gefasst, in anderen bleibt er ein Schatten in der Dunkelheit. Manchmal überlebt das Paar, manchmal nicht. Und doch endet jede Version mit einem moralischen Unterton: Hätte man auf die Warnungen gehört, wäre es nie passiert.

Forscher sehen im Hakenmann ein Paradebeispiel für das, was sie „social control legend“ nennen – also eine Legende, die durch Angst soziale Normen aufrechterhalten soll. Wie ein modernes Märchen, das sagt: „Tu nichts, was du später bereust.“ Und genau das erklärt, warum die Geschichte über Jahrzehnte weiterlebt. Sie passt sich an, aber die Botschaft bleibt dieselbe.

Interessanterweise hat der Hakenmann längst den Sprung in die Popkultur geschafft. Horrorfilme wie Urban Legend (1998) oder I Know What You Did Last Summer greifen sein Motiv direkt auf – der unbekannte Killer, der junge Menschen in der Dunkelheit verfolgt, ist mittlerweile ein eigenes Genre geworden. Selbst Serien wie Supernatural oder American Horror Story zitieren ihn als Urfigur des modernen Slasher-Horrors.

Aber vielleicht liegt der wahre Grund für seine Langlebigkeit tiefer. Der Hakenmann erinnert uns daran, dass Angst auch eine Form von Kontrolle ist. Eine unsichtbare Macht, die uns Grenzen aufzeigt. Die uns sagt, wann wir besser umkehren sollten. Und ja, manchmal ist sie übertrieben. Aber manchmal… rettet sie uns.

Also, beim nächsten Roadtrip – wenn du irgendwo am Waldrand parkst und plötzlich ein leises Kratzen an der Tür hörst – fahr lieber los. Nur für den Fall.

Kuchisake-Onna (Japan)

Wenn du nachts in Japan unterwegs bist und eine Frau siehst, die eine chirurgische Maske trägt – würdest du stehen bleiben, wenn sie dich anlächelt? Genau das ist die Frage, die die Urban Legend von Kuchisake-Onna, der „Frau mit dem zerschnittenen Mund“, so unheimlich macht. Denn ihr Lächeln endet – im wahrsten Sinne des Wortes – am falschen Ort.

Der Ursprung dieser Geschichte reicht weit zurück, tief in die japanische Folklore. Die ersten Aufzeichnungen tauchten schon im 17. Jahrhundert auf, doch wirklich bekannt wurde die Legende in den 1970er-Jahren, als in ganz Japan plötzlich angeblich Sichtungen gemeldet wurden. Kinder erzählten, dass eine Frau mit einem Trenchcoat und einer Maske sie auf dem Heimweg ansprach. Sie fragte: „Bin ich schön?“ – und egal, wie man antwortete, das Ergebnis war… fatal. Sagte man „Ja“, zog sie die Maske herunter und offenbarte ihr grotesk aufgeschlitztes Gesicht – von Ohr zu Ohr. Sagte man „Nein“, griff sie sofort an. Keine richtige Antwort, kein Entkommen.

Wie viele Urban Legends ist auch diese Geschichte mehr als nur eine Gruselstory. Kuchisake-Onna ist tief symbolisch. Sie steht für eine kulturelle Obsession mit äußerer Schönheit und den Preis, den man zahlt, wenn man ihr zu sehr verfällt. In einigen Versionen war sie einst eine wunderschöne Frau, verheiratet mit einem Samurai. Doch sie war eitel, vielleicht auch untreu – und als Strafe schnitt ihr Mann ihr das Gesicht auf. Seitdem wandert sie als Rachegeist umher, auf der Suche nach Bestätigung, nach jemandem, der sie noch schön findet – trotz allem.

Diese Verbindung zwischen Schönheit, Strafe und Rache zieht sich wie ein roter Faden durch viele japanische Geistergeschichten. In der Shinto- und buddhistischen Kultur ist das Gesicht Ausdruck der Seele – wer es zerstört, zerstört Identität. Kuchisake-Onna ist also nicht nur ein Monster, sie ist ein Symbol für gesellschaftlichen Druck, Perfektion und Scham. Eine Frau, die für ihr Aussehen bestraft wurde – und damit zur ewigen Warnung geworden ist.

Interessanterweise verbreitete sich die Legende in den 1970ern fast wie ein Virus – lange bevor Social Media überhaupt existierte. Schulen in Japan meldeten panische Kinder, Eltern holten ihre Kinder früher ab, Zeitungen berichteten über angebliche Begegnungen. Manche Städte gingen so weit, Polizeipatrouillen zu verstärken, um „die Maskenfrau“ zu fassen. Die Angst war real – auch wenn die Geschichte reine Fiktion war. Ein früher Beweis dafür, wie Urban Legends durch kollektive Erzählung Wirklichkeit annehmen können.

Heute lebt Kuchisake-Onna in der Popkultur weiter – in Mangas, Horrorfilmen und sogar Videospielen. Filme wie Carved: The Slit-Mouthed Woman (2007) interpretieren die Legende neu und mischen gesellschaftliche Kritik mit purer Angst. Und selbst auf TikTok oder Reddit tauchen regelmäßig moderne Varianten auf: Videos von Frauen mit Masken, mysteriöse Schattenaufnahmen oder Challenges, bei denen User angeblich versuchen, sie „herbeizurufen“.

Aber was diese Geschichte so faszinierend macht, ist nicht nur der Horror – es ist die Tragödie dahinter. Kuchisake-Onna ist eine Figur, die gleichzeitig Täterin und Opfer ist. Sie rächt sich, weil ihr Unrecht getan wurde, und sie tötet, weil sie auf der Suche nach Anerkennung ist. Sie ist schön und schrecklich zugleich.

Und vielleicht ist genau das der Grund, warum sie bis heute bleibt. Weil sie uns spiegelt – unsere Angst vor Hässlichkeit, unsere Besessenheit von Schönheit, unsere Schuldgefühle. Kuchisake-Onna ist nicht einfach nur eine Urban Legend. Sie ist eine Mahnung. Eine, die flüstert: „Schönheit kann tödlich sein.“

Die schwarze Anhalterin (global)

Wenn es eine Geschichte gibt, die wirklich jeder schon mal gehört hat, dann ist es diese: Ein Autofahrer nimmt spät in der Nacht eine Anhalterin mit – eine junge Frau, blass, freundlich, manchmal schweigsam. Sie nennt ihren Zielort, bedankt sich höflich… und verschwindet plötzlich während der Fahrt. Später, wenn der Fahrer bei der angegebenen Adresse klingelt, erfährt er: „Das kann nicht sein. Meine Tochter ist vor Jahren genau auf dieser Straße gestorben.“

Gänsehaut? Willkommen bei einer der ältesten und bekanntesten Urban Legends der Welt – die schwarze Anhalterin.

Diese Geschichte ist so alt, dass sie fast in jeder Kultur vorkommt – mit kleinen Variationen, aber immer derselben Kernaussage. In den USA ist es meist eine junge Frau, die auf einer Landstraße oder in der Nähe eines Friedhofs steht. In Deutschland nennt man sie manchmal „die weiße Frau“ oder „die späte Heimkehrerin“. In Mexiko ist sie La Llorona, die weinende Frau, die Kinder sucht. Und in Südafrika gibt es Berichte von Geisteranhalterinnen, die auf den Straßen um Johannesburg spuken. Egal wo – der Effekt ist immer derselbe: ein Schauer über den Rücken, ein Hauch Tragik, und das unheimliche Gefühl, dass die Toten manchmal doch noch einen Weg zu uns finden.

Interessant ist, dass die schwarze Anhalterin als eine der frühesten dokumentierten Urban Legends überhaupt gilt. Schon in den 1930er-Jahren tauchten Berichte in amerikanischen Zeitungen auf, und mit dem Aufkommen des Automobils wurde sie zur perfekten Erzählung für eine neue Ära. Autos standen für Freiheit, Unabhängigkeit, aber auch für Gefahr. Diese Legende kombinierte beides – das Abenteuer der Straße und die Furcht vor dem Unbekannten, das irgendwo im Dunkeln wartet.

Doch was macht diese Geschichte so universell? Psychologisch gesehen verkörpert die schwarze Anhalterin eine tiefe, menschliche Sehnsucht nach Verbindung. Sie ist eine tragische Figur – jemand, der nicht loslassen kann, der buchstäblich „zwischen den Welten“ festsitzt. Und sie zeigt uns auch, wie Menschen mit Schuld, Verlust oder Tod umgehen. Viele Interpretationen sehen in ihr den Geist eines Unfallopfers, das immer wieder dieselbe Strecke entlangwandert – als Symbol für das, was wir im Leben nicht abschließen konnten.

Spirituell betrachtet könnte man sagen, sie ist eine Art Mahnerin. Eine Seele, die uns daran erinnert, dass unser Handeln Konsequenzen hat. Manche Versionen enden damit, dass die Anhalterin den Fahrer vor einem drohenden Unfall warnt – und ihm damit das Leben rettet. Andere deuten sie als personifizierte Schuld oder schlechtes Gewissen. In jeder Variante aber erfüllt sie eine ähnliche Funktion: Sie zwingt uns, innezuhalten. Uns zu fragen, was wirklich zwischen Leben und Tod liegt.

Auch kulturell ist spannend, wie flexibel sich diese Urban Legend anpasst. In Asien sind Geisteranhalterinnen oft mit Wasser, Brücken oder Regen verbunden – Elemente, die in der dortigen Mythologie als Übergänge zwischen den Welten gelten. In westlichen Versionen taucht sie fast immer auf Landstraßen auf – ein Symbol für Einsamkeit, Freiheit und das Risiko, verloren zu gehen. Sie ist gewissermaßen das perfekte Produkt ihrer Umgebung.

Und trotzdem bleibt sie zeitlos. Selbst heute, im Zeitalter von GPS, Dashcams und Google Maps, erzählen Menschen diese Geschichte weiter. Vielleicht, weil sie etwas in uns berührt, das sich nicht digitalisieren lässt – die Angst vor dem, was wir nicht erklären können. Oder, wie ein amerikanischer Volkskundler es einmal sagte: „Die schwarze Anhalterin ist kein Geist. Sie ist unsere Erinnerung daran, dass niemand je wirklich allein unterwegs ist.“

Der Killer im Rücksitz (USA)

Manchmal entsteht die gruseligste Urban Legend aus einer Situation, die so alltäglich ist, dass sie jedem von uns passieren könnte. Du fährst nachts allein, die Straße ist leer, das Radio spielt leise, und plötzlich siehst du im Rückspiegel die Scheinwerfer eines Autos, das dir schon seit Minuten folgt. Es blinkt, hupt, kommt näher. Du bekommst Panik. Und wenn du endlich anhältst – um den Fahrer zur Rede zu stellen – schreit er nur: „Da war jemand auf deinem Rücksitz!“

Das ist die Geschichte des Killer im Rücksitz – eine der bekanntesten Urban Legends der USA, die sich seit den 1960er-Jahren wie ein Virus verbreitet hat. Und das nicht ohne Grund: Sie spielt mit einer sehr realen Angst – dem Gefühl, beobachtet zu werden, während man sich sicher wähnt.

Der Ursprung dieser Legende liegt, so vermuten Forscher, irgendwo zwischen Wahrheit und Fantasie. In den frühen 1960ern kursierten erste Berichte über Frauen, die nachts allein unterwegs waren und von Lkw-Fahrern oder Polizisten „gerettet“ wurden – weil sich jemand auf ihrem Rücksitz versteckt hatte. Ob es diese konkreten Fälle je gegeben hat, ist unklar. Aber sie trafen einen Nerv. Das war die Zeit, in der Autos zur neuen Freiheit wurden – besonders für Frauen. Und gleichzeitig entstand die Angst, dass genau diese Freiheit gefährlich sein könnte.

Diese Urban Legend ist also mehr als nur eine Horrorgeschichte. Sie ist eine Warnung. Eine Geschichte über Unachtsamkeit, über das, was wir nicht sehen wollen, weil wir glauben, die Gefahr sei „da draußen“ – dabei sitzt sie vielleicht schon direkt hinter uns. Das Bild des unsichtbaren Killers auf der Rückbank ist deshalb so mächtig, weil es eine psychologische Wahrheit trifft: Menschen fühlen sich am verletzlichsten, wenn sie glauben, alles unter Kontrolle zu haben.

Auch die gesellschaftliche Symbolik ist spannend. In den 1960ern und 70ern, einer Zeit des sozialen Wandels in den USA, spiegelte diese Geschichte die wachsende Paranoia der Städte wider. Fremde galten plötzlich als Bedrohung. Das Auto – einst Symbol der Unabhängigkeit – wurde zum potenziellen Tatort. Jede einsame Tankstelle, jeder dunkle Highway bekam auf einmal eine andere Bedeutung.

Interessanterweise taucht die Geschichte in vielen Ländern in leicht abgewandelter Form auf. In Großbritannien erzählt man von einem Taxifahrer, der merkt, dass sein Passagier ein Mörder ist. In Südafrika wird ein unsichtbarer „Hintermann“ beschrieben, der nur durch einen Zufall entdeckt wird. Und in Japan kursiert eine Variante, bei der eine Frau über Dashcam-Aufnahmen entdeckt, dass jemand tagelang in ihrem Auto geschlafen hat. Gruselig, oder?

Aber der eigentliche Grund, warum diese Legende bis heute funktioniert, ist ihre Alltäglichkeit. Jeder, der schon mal allein im Auto saß, nachts, vielleicht nach einer Party oder einer langen Schicht, kennt dieses unwohle Gefühl. Dieses instinktive Bedürfnis, den Rückspiegel zu checken – nur um sicherzugehen, dass da nichts ist. Und genau in diesem Moment hat die Geschichte ihre Macht.

Popkulturell ist sie längst ein Klassiker. Filme wie Urban Legend (1998) oder Terror in the Aisles haben sie adaptiert. Selbst in Serien wie Supernatural oder Creepshow taucht sie immer wieder auf. Es ist die perfekte Story für einen kurzen Schock – aber auch eine subtile Erinnerung daran, wachsam zu bleiben.

Denn letztlich ist das die moralische Botschaft dieser Urban Legend: Sei aufmerksam. Vertraue deinem Instinkt. Und unterschätze niemals das, was du nicht siehst.

Also, kleiner Tipp am Rande: Wenn du das nächste Mal ins Auto steigst – wirf lieber einen Blick auf den Rücksitz. Nur zur Sicherheit.

Der Rattenburger (global)

Kaum eine Urban Legend trifft so tief in unseren Magen wie diese: Jemand beißt in seinen Burger – und entdeckt darin etwas, das definitiv kein Fleisch sein sollte. Eine Ratte. Oder Teile davon. Vielleicht sogar ein Schwanz.

Diese Geschichte ist so simpel wie wirkungsvoll, und sie hat es geschafft, über Jahrzehnte hinweg überall auf der Welt die Runde zu machen. Sie ist der Inbegriff moderner Ekel-Mythen – Geschichten, die uns daran erinnern, dass Vertrauen in große Marken und sauberes Essen manchmal nur eine Illusion ist.

Die Ursprünge des „Rattenburgers“ reichen bis in die 1970er-Jahre zurück, als Fast-Food-Ketten wie McDonald’s, Wendy’s oder Burger King ihre ersten großen Expansionswellen starteten. Mit der wachsenden Popularität kam auch Misstrauen. Menschen fragten sich: Wie kann ein Unternehmen Millionen Burger am Tag verkaufen und dabei wirklich wissen, was in jedem einzelnen steckt? Aus dieser Unsicherheit entstand eine Welle von Urban Legends, die von angeblich gefundenen Tierteilen in Burgern, Würmern in Chicken Nuggets oder Fingerresten in Tacos erzählten.

Natürlich war davon so gut wie nichts wahr – aber das spielte kaum eine Rolle. Der „Rattenburger“ wurde zum Symbol für unsere tiefsitzende Angst vor Kontrolle und Entfremdung im Konsumzeitalter. Wir leben in einer Welt, in der wir jeden Tag industriell verarbeitete Produkte essen, deren Herkunft wir oft nicht mehr nachvollziehen können. Die Geschichte vom Rattenburger erinnert uns daran, wie wenig wir eigentlich über das wissen, was wir konsumieren.

Und ehrlich gesagt: Sie funktioniert so gut, weil sie uns trifft, wo wir am verletzlichsten sind – im Bauch. Ekel ist eine der stärksten Emotionen überhaupt. Evolutionspsychologisch schützt er uns vor Vergiftung und Krankheit. Wenn jemand also erzählt, dass eine Ratte im Burger war, spüren wir diesen Impuls sofort – noch bevor wir wissen, ob es wahr ist oder nicht. Genau das ist das Geheimnis hinter dieser Urban Legend: Sie spricht nicht unseren Verstand an, sondern unsere Instinkte.

Interessanterweise taucht der „Rattenburger“ in vielen Varianten auf – weltweit. In den USA heißt es, ein Tourist sei krank geworden, nachdem er in einem mexikanischen Schnellrestaurant gegessen habe. In China wurde behauptet, Straßenverkäufer würden Katzen- oder Rattenfleisch in Spieße mischen. In Südafrika erzählte man sich, eine Fast-Food-Kette habe versehentlich Rattenfleisch als „neues Hähnchenprodukt“ verkauft. Jede Kultur passt die Geschichte an ihre eigenen Ängste an – aber die Moral bleibt dieselbe: „Vertraue deinem Essen nicht blind.“

Und ja, so bizarr es klingt, diese Legende hat reale Folgen. In den 1980er- und 1990er-Jahren führten solche Gerüchte immer wieder zu massiven Imageschäden für große Marken. McDonald’s musste damals sogar Pressemitteilungen herausgeben, um zu betonen, dass in ihren Burgern garantiert kein Wurmfleisch stecke – ein Mythos, der sich ebenfalls hartnäckig hielt.

Doch warum faszinieren uns solche Geschichten so sehr? Weil sie zwei Dinge miteinander verbinden, die wir normalerweise trennen: Ekel und Moral. Hinter dem Rattenburger steckt mehr als nur der Schockfaktor – es ist auch eine moderne Fabel über Gier, Massentierhaltung und die Angst, dass Bequemlichkeit uns blind macht. Diese Urban Legend ist letztlich eine kleine Rebellion gegen die Konsumwelt: ein flüsterndes „Sieh hin, was du isst“.

Vielleicht liegt genau darin ihre Kraft. Denn obwohl jeder weiß, dass es vermutlich nie einen echten „Rattenburger“ gegeben hat, erzählen wir die Geschichte weiter. Sie unterhält uns, ja, aber sie warnt uns auch – auf ihre ganz eigene, makabre Weise.

Also, das nächste Mal, wenn du in deinen Burger beißt – denk kurz an diese Legende. Nicht, um paranoid zu werden. Sondern um dich zu fragen, wie viel Vertrauen du deinem Essen wirklich schenkst.

Das Kind unter dem Bett (USA)

Es gibt kaum etwas Unheimlicheres, als nachts aufzuwachen und das Gefühl zu haben, dass man nicht allein ist. Das Licht aus, der Raum still – und dann… ein Geräusch. Ein Kratzen. Ein Flüstern. Vielleicht nur der Wind, vielleicht auch nicht. Genau hier beginnt eine der gruseligsten modernen Urban Legends: Das Kind unter dem Bett.

Diese Geschichte ist kein jahrhundertealtes Märchen, sondern ein Produkt des digitalen Zeitalters. Ihren Ursprung hat sie in Internetforen und später auf Plattformen wie Reddit oder TikTok, wo Nutzer angeblich „wahre“ Erlebnisse teilen. Eine der bekanntesten Versionen stammt aus einem alten Forenbeitrag aus den frühen 2000er-Jahren: Eine Frau kommt spät nach Hause, schaut kurz ins Zimmer ihrer Tochter, sieht sie schlafend im Bett und hört plötzlich eine leise Stimme flüstern – von unter dem Bett: „Mama, da liegt jemand auf meinem Bett.“

Allein dieser Satz hat gereicht, um Tausende von Kommentaren, Fanfiction-Posts und TikTok-Videos auszulösen. Die Urban Legend vom Kind unter dem Bett funktioniert deshalb so gut, weil sie das Vertraute – das eigene Zuhause – in etwas Bedrohliches verwandelt. Sie spielt mit einer Urangst, die tief in uns steckt: der Angst vor dem Unsichtbaren.

Was diese Legende so besonders macht, ist ihre Nähe zur Realität. Jeder hat schon mal nachts ein Geräusch gehört, das nicht dorthin passte. Ein Schatten, ein Knarzen, ein flüchtiger Moment der Unsicherheit – und schon spielt das Gehirn verrückt. Psychologisch betrachtet, ist das der „Hypervigilanz-Effekt“: unser evolutionäres Warnsystem, das bei Gefahr sofort Alarm schlägt. Diese Geschichte nutzt genau das – sie pflanzt eine Idee in unseren Kopf, die wir nicht mehr loswerden.

Im Internet hat sich die Erzählung in verschiedenen Varianten weiterentwickelt. Manche erzählen sie aus Sicht der Mutter, andere aus Sicht des Kindes oder sogar des Eindringlings. Auf TikTok kursieren kurze Horrorclips, in denen eine Kamera unter das Bett fährt – und dort etwas liegt, das eindeutig nicht dorthin gehört. Und obwohl man weiß, dass es inszeniert ist, reagiert der Körper trotzdem mit Gänsehaut. Das zeigt, wie stark Urban Legends auf emotionaler Ebene wirken: Sie brauchen keine Beweise, nur Vorstellungskraft.

Symbolisch gesehen steht das Kind unter dem Bett für etwas Tieferes. Für die Dinge, die wir im Alltag verdrängen – Ängste, Geheimnisse, Schuldgefühle. Das „Unsichtbare im Vertrauten“ ist nicht nur ein Monster unter der Matratze, sondern auch ein Spiegel unserer Psyche. In der Psychologie spricht man vom „Verdrängten“, das immer wieder zurückkehrt. Und genau das passiert hier – in Form eines Schreckens, der dort lauert, wo wir uns eigentlich sicher fühlen sollten.

Das macht diese Legende so effektiv: Sie verschiebt die Grenze zwischen Sicherheit und Gefahr. Früher waren Monster in dunklen Wäldern oder verlassenen Häusern zu Hause – heute liegen sie unter unseren Betten, in unseren Wohnungen, in unseren Köpfen. Und das Internet, mit seiner unendlichen Flut an User-Stories, verstärkt diesen Effekt noch. Jede neue Version fügt ein Detail hinzu, macht die Geschichte realer.

Interessant ist auch, dass die Legende oft in Verbindung mit familiärer Symbolik gesehen wird. Das Bett, eigentlich ein Ort der Geborgenheit, wird zum Ort der Angst. Das Kind – Symbol der Unschuld – wird zur Stimme der Warnung. Und der Erwachsene? Der muss sich eingestehen, dass das Böse manchmal näher ist, als man denkt.

Vielleicht ist genau das der Grund, warum diese Geschichte so viral ging. Weil sie keine Fantasiewelt braucht. Kein Monster mit Krallen oder Zähnen. Nur die Vorstellung, dass direkt unter dir – im Schatten, wo du nicht hinsiehst – etwas wartet.

Also, kleiner Rat: Wenn du heute Abend ins Bett gehst und dich hinlegst… schau lieber kurz nach unten. Nur um sicherzugehen.

Die rote Zimmertür (Japan)

Wenn du jemals in die düsteren Ecken des Internets abgetaucht bist, hast du vielleicht schon davon gehört: The Red Room Curse – der Fluch der roten Zimmertür. Eine japanische Urban Legend, die nicht in alten Tempeln oder Nebelwäldern spielt, sondern mitten in der digitalen Welt. Kein Geist, der dich verfolgt, keine verfluchte Puppe – nur ein Popup-Fenster auf deinem Bildschirm, das du nie wieder vergessen wirst.

Die Geschichte geht ungefähr so: Ein Nutzer surft im Internet, vielleicht auf fragwürdigen Seiten, vielleicht auch nur aus Neugier. Plötzlich öffnet sich ein kleines Fenster mit der Frage: „Magst du das rote Zimmer?“ Es lässt sich nicht schließen. Je öfter man es versucht, desto unheimlicher wird es. Dann erscheint eine Liste – Namen von Menschen, die angeblich alle gestorben sind. Und irgendwann… steht dein eigener Name darunter. Kurz darauf wird der Nutzer tot aufgefunden – und seine Wände sind mit Blut beschmiert, als wäre das ganze Zimmer rot gestrichen worden.

Diese Urban Legend stammt ursprünglich aus Japan und tauchte erstmals Ende der 1990er-Jahre auf – einer Zeit, in der das Internet für viele noch ein mysteriöser, fast magischer Ort war. Sie wurde durch Flash-Videos und Foren verbreitet, später durch Kettenmails und Reddit-Threads neu belebt. Und natürlich fand sie ihren Weg in die Popkultur: Der berüchtigte Red Room-Flashfilm wurde sogar mit einem realen Mordfall in Verbindung gebracht – dem „Sasebo Slashing“ von 2004, bei dem ein japanisches Schulmädchen ihre Klassenkameradin tötete. In Foren hieß es, sie habe kurz zuvor den Red Room-Clip gesehen. Zufall? Vielleicht. Aber genau solche Verknüpfungen machen Urban Legends so gefährlich real.

Was Die rote Zimmertür so fesselnd (und verstörend) macht, ist die Mischung aus technologischem Misstrauen und Urangst. Das Internet war ursprünglich ein Ort der Freiheit – grenzenlos, anonym, voller Möglichkeiten. Doch diese Geschichte zeigt die Kehrseite: das Gefühl, beobachtet zu werden, die Angst, dass hinter jedem Klick etwas lauert. Sie ist das digitale Äquivalent eines Fluchs – unsichtbar, viral, unwiderstehlich.

Psychologisch betrachtet, spiegelt diese Urban Legend unsere kollektive Angst vor Kontrollverlust wider. Das Popup-Fenster steht für die moderne Ohnmacht im Netz – du klickst, du denkst, du hast die Kontrolle, aber das System spielt längst mit dir. Kein Wunder, dass so viele japanische Horrorgeschichten Technologie als Medium des Schreckens nutzen. Ob Ringu mit der verfluchten Videokassette, One Missed Call mit tödlichen Handyanrufen oder der Red Room mit seinem Pop-up-Fluch – sie alle drehen sich um die Frage: Wie sicher sind wir wirklich in einer Welt, die wir selbst erschaffen haben?

Und natürlich ist die Symbolik der roten Tür selbst nicht zufällig. In der japanischen Kultur steht die Farbe Rot oft für Leben, Blut und Spiritualität – aber auch für Rache. Eine rote Tür markiert hier nicht den Eingang zu einem Raum, sondern eine Grenze. Eine Schwelle, die man besser nicht überschreitet. Genau das macht die Legende so effektiv: Sie fordert uns heraus. Würdest du klicken?

Das Faszinierende ist, wie sich Die rote Zimmertür durch die Jahrzehnte weiterentwickelt hat. Heute taucht sie auf TikTok, in YouTube-Creepypastas und sogar in KI-generierten Horrorvideos wieder auf. Immer ein bisschen anders, immer ein bisschen moderner – aber mit demselben Nervenkitzel. Sie ist ein Paradebeispiel dafür, wie digitale Urban Legends entstehen: Eine Story, ein Detail, ein Screenshot – und plötzlich glauben Tausende daran.

Vielleicht ist das auch die eigentliche Botschaft dieser Geschichte: Angst hat sich digitalisiert. Früher mussten wir rausgehen, um uns zu gruseln. Heute reicht ein Klick.

Was macht Urban Legends so faszinierend?

Warum lieben wir es, uns zu gruseln? Warum erzählen wir uns freiwillig Geschichten, die uns nachts wachhalten – obwohl wir genau wissen, dass sie wahrscheinlich nicht wahr sind? Die Antwort liegt tief in uns. Urban Legends bedienen ein uraltes Bedürfnis: Sie lassen uns Angst spüren, aber in sicherem Abstand. Wir fürchten uns – und genießen es gleichzeitig.

Psychologisch betrachtet, ist das fast paradox. Unser Körper reagiert auf Horror und Bedrohung, als wäre sie real: Puls rast, Gänsehaut, Adrenalinschub. Und trotzdem wissen wir: Wir sitzen nur auf dem Sofa, lesen eine Geschichte oder schauen ein Video. Diese Kombination aus Kontrolle und Chaos ist es, was Urban Legends so spannend macht. Sie erlauben uns, das Unheimliche zu erforschen, ohne ihm ausgeliefert zu sein. Sozusagen eine kleine Portion Angst – aber mit Sicherheitsnetz.

Menschen sind Geschichtenerzähler, schon immer. Früher am Lagerfeuer, heute auf Reddit oder TikTok. Urban Legends sind die modernen Lagerfeuer-Geschichten – nur dass das Feuer jetzt blau leuchtet, auf dem Bildschirm. Sie verbinden uns. Wenn du jemandem eine gruselige Geschichte erzählst und der andere sagt: „Oh ja, die kenn ich!“, entsteht sofort ein Gefühl von Zusammengehörigkeit. Plötzlich teilt man etwas – eine Gänsehaut, ein Schauer, eine Reaktion. Und genau das ist der soziale Aspekt dieser Legenden: Sie schaffen Gemeinschaft, selbst durch Angst.

Aber Urban Legends sind nicht nur zum Gruseln da. Viele von ihnen erfüllen eine Funktion – sie warnen, erziehen, moralieren (ja, das Wort gibt’s jetzt). Denk an den Hakenmann, der Teenager davor warnt, sich zu leichtsinnig in Gefahr zu begeben. Oder den Killer im Rücksitz, der uns lehrt, aufmerksam zu bleiben. Selbst der Rattenburger hat eine moralische Ebene: Misstraue dem, was zu schön oder zu günstig ist. Hinter fast jeder Legende steckt eine Botschaft, die unsere gesellschaftlichen Ängste spiegelt.

Das ist das Spannende: Diese Geschichten verändern sich mit der Zeit, aber ihre Themen bleiben gleich. In den 1950ern waren es Geschichten über Sex, Strafe und Moral. In den 1980ern kam das Misstrauen gegenüber der Industrie, Fast Food und großen Konzernen. Heute? Angst vor Technologie, KI, Datenschutz und Kontrolle. Urban Legends sind wie ein Seismograf unserer kollektiven Sorgen – sie zeigen, wo es in der Gesellschaft gerade wackelt.

Und trotzdem sind sie mehr als bloße Spiegel. Sie faszinieren, weil sie immer zwischen Realität und Fiktion schweben. Vielleicht ist ja doch etwas dran? Vielleicht gab es den Slender Man wirklich? Vielleicht ist das rote Zimmer ja nicht nur ein Spiel? Dieses „Vielleicht“ ist der eigentliche Nervenkitzel. Es ist die kleine Unsicherheit, die unser Gehirn nicht loslässt.

Forschungen zeigen sogar, dass unser Verstand bei solchen Geschichten in zwei Modi arbeitet: Der rationale Teil sagt „Das ist erfunden“, während der emotionale Teil gleichzeitig flüstert „Aber was, wenn nicht?“. Genau in dieser Spannung entsteht Faszination.

Und ehrlich gesagt – es macht uns menschlich. Wir wollen glauben, dass es da draußen mehr gibt als das, was wir sehen. Ein bisschen Magie, ein bisschen Dunkelheit. Urban Legends geben uns beides: einen Blick in die Schattenseite unserer Fantasie und einen Grund, sie weiterzuerzählen.

Vielleicht liegt darin ihre wahre Macht: Sie verbinden Angst und Neugier, Moral und Mythos, Vergangenheit und Gegenwart. Sie erinnern uns daran, dass wir trotz all unserer Technologie, trotz Wissenschaft und Aufklärung, immer noch dieselben Wesen sind wie früher – neugierig, ängstlich, erzählfreudig.

Und ganz ehrlich: Ohne ein bisschen Gänsehaut wäre das Leben doch ziemlich langweilig, oder?

Urban Legends im digitalen Zeitalter

Früher saßen die Menschen am Lagerfeuer, erzählten sich Schauergeschichten und schworen, sie hätten sie von einem Freund eines Freundes gehört. Heute ist das Lagerfeuer ein Bildschirm – und das Knistern kommt vom Scrollen durch TikTok, Reddit oder YouTube. Die Urban Legends haben sich verändert, klar. Aber sie sind nicht verschwunden. Sie sind digital geworden – schneller, visueller, und irgendwie… realer als je zuvor.

Das Internet hat die Art und Weise, wie Legenden entstehen und sich verbreiten, komplett auf den Kopf gestellt. Früher dauerte es Wochen, bis eine Geschichte ein Dorf, eine Stadt oder ein Land erreichte. Heute braucht sie Sekunden. Ein Post, ein Video, ein KI-generiertes Bild – und schon geht ein Mythos viral. Millionen Menschen sehen ihn, teilen ihn, glauben ihn. Urban Legends sind längst Teil der Social-Media-DNA geworden.

Plattformen wie TikTok, Reddit oder 4chan sind die neuen Lagerfeuer unserer Zeit. Statt Kerzenlicht gibt’s Ringlichter, statt Geistergeschichten Kommentare und Hashtags. Und der Mechanismus ist derselbe geblieben: Jemand erzählt eine Geschichte, die „einem Freund passiert ist“, jemand anderes schwört, dass er „genau das Gleiche erlebt hat“ – und bevor man’s merkt, entsteht eine digitale Lawine. Die moderne Urban Legend lebt von ihrer Wiederholbarkeit, ihrem „Copy & Paste“-Charakter.

Ein gutes Beispiel sind virale TikTok-Trends, die angeblich verfluchte Audios oder Bilder enthalten. Menschen filmen sich, wie sie „den Slender Man herbeirufen“ oder eine mysteriöse rote Tür in einem Spiel öffnen. Viele wissen, dass es Fake ist – aber das ist egal. Der Nervenkitzel funktioniert trotzdem. Das Unheimliche im Digitalen braucht keine Beweise, nur Atmosphäre.

Und dann sind da die Memes. Ja, auch die tragen ihren Teil bei. Ein Bild, das ursprünglich als Scherz gedacht war, kann sich in kürzester Zeit in eine Urban Legend verwandeln. Genau so ist es beim Backrooms-Phänomen passiert – einer KI-generierten, endlosen Bürowelt, die aus einem harmlosen Internet-Post entstanden ist. Innerhalb weniger Wochen entwickelten Tausende User Geschichten, Karten, Monster und Regeln für diesen „Ort“. Heute gilt er als eine der bekanntesten Internet-Legenden der Welt – geboren aus einem einzigen Bild.

Noch eine Ebene tiefer geht’s mit KI-Bildern und Deepfakes. Diese Technologien haben die Grenze zwischen Realität und Fiktion endgültig verwischt. Wenn du heute ein scheinbar echtes Video siehst – eine geisterhafte Gestalt auf einem Überwachungskamera-Clip oder ein unheimliches Gesicht, das kurz durchs Fenster blickt – kannst du nie ganz sicher sein: echt oder generiert? Und genau das füttert moderne Urban Legends. Der Zweifel wird zum Motor der Faszination.

Interessanterweise hat das Internet nicht nur neue Legenden erschaffen, sondern auch alte wiederbelebt. Geschichten wie Bloody Mary oder Kuchisake-Onna erleben auf Social Media regelmäßig ein Revival. Junge Nutzer, die die alten Mythen gar nicht kannten, entdecken sie neu – in Form von Challenges, Horrorfiltern oder KI-generierten Bildern. Es ist, als würden sich die alten Geister an die neue Zeit anpassen.

Aber wohin führt das Ganze? Vielleicht in eine Zukunft, in der Urban Legends nicht mehr nur erzählt, sondern erlebt werden. Virtuelle Realität, KI-Stimmen, interaktive Games – all das kann die Grenze zwischen Erzählung und Erfahrung auflösen. Stell dir vor, du erlebst eine Legende nicht mehr als Text oder Video, sondern stehst mittendrin. Gruselig? Ja. Aber irgendwie auch faszinierend.

Eins ist jedenfalls klar: Solange Menschen Geschichten teilen – egal ob mit Rauchzeichen oder WLAN – werden Urban Legends weiterleben. Sie werden sich anpassen, weiterentwickeln, uns spiegeln. Denn sie sind mehr als nur Horror – sie sind digitale Mythen, entstanden aus Angst, Neugier und dem unstillbaren Drang, zu erzählen.

Und mal ehrlich – was wäre das Internet ohne ein bisschen Gänsehaut?

Warum Urban Legends niemals sterben

Ob Slender Man, Bloody Mary oder die schwarze Anhalterin – Urban Legends überdauern Zeit, Kultur und Technologie. Sie sind mehr als nur Gruselgeschichten – sie spiegeln unsere tiefsten Ängste und gesellschaftlichen Themen wider.

Also: Beim nächsten nächtlichen Geräusch im Dunkeln – denk daran, vielleicht steckt eine moderne Sage dahinter…