Das Monster-Studium: Sprachversuche an Kindern in den 1930ern

Es gibt Experimente, die so tief in den moralischen Abgrund blicken lassen, dass man sie kaum glauben möchte. Die sogenannte Monster-Studie aus dem Jahr 1939 gehört genau in diese Kategorie. Ich zeige dir heute, warum dieses sprachwissenschaftliche Experiment mehr war als nur ein Forschungsfehler – es war ein Menschenversuch an schutzlosen Kindern.

Stell dir vor: Waisenkinder wurden systematisch verunsichert, manipuliert und psychisch unter Druck gesetzt, nur um Sprachstörungen künstlich auszulösen. Klingt wie ein düsteres Kapitel aus einem Horrorbuch, doch es passierte mitten im Herzen einer angesehenen Universität. Die Geschichte dahinter wirkt wie ein Mix aus wissenschaftlicher Hybris, ethischem Versagen und einer erschreckenden Blindheit gegenüber kindlicher Vulnerabilität.

Die Monster-Studie ist ein Mahnmal dafür, wie Forschung entgleisen kann, wenn Empathie durch Ehrgeiz ersetzt wird. Steigen wir gemeinsam ein in dieses verstörende Kapitel der Wissenschaftsgeschichte.

Hintergrund der Monster-Studie – Wie es zu diesem Menschenversuch kam

Wenn man über die Monster-Studie Menschenversuche spricht, muss man fast automatisch den Kopf schütteln, weil die ganze Entstehungsgeschichte dieses Experiments so verdammt schräg ist. Es wirkt heute völlig irre, dass eine renommierte Forschungseinrichtung wie die University of Iowa überhaupt daran gedacht hat, Waisenkinder als „Material“ für ein Sprachprojekt zu benutzen. Aber wenn du zurück in die 1930er springst, verstehst du vielleicht ein kleines bisschen, wie dieser wissenschaftliche Unfall passieren konnte. Ein Unfall, der nie hätte passieren dürfen, klar… aber einer, der viel über den damaligen Zeitgeist erzählt.

Die Sache begann an der University of Iowa, die damals richtig stolz darauf war, zu den führenden Einrichtungen im Bereich der Sprachforschung zu gehören. Einer der wichtigsten Namen dort: Wendell Johnson. Ein Sprachpsychologe, der selbst als Kind gestottert hatte und gerade deshalb fast besessen davon war, die Ursachen des Stotterns zu verstehen. Und ja, Besessenheit kann manchmal Türen öffnen – aber in diesem Fall hat sie eher dunkle Keller aufgerissen. Johnson glaubte, Stottern entstehe nicht durch biologische Faktoren, sondern durch die Reaktion der Umwelt. Sein Gedanke: Wenn man einem Kind ständig einredet, dass seine Sprache fehlerhaft sei, „programmiert“ man Stottern quasi ein.

Um diese Theorie zu testen, brauchte er Probanden. Und hier wird es unangenehm. Die Wahl fiel auf Waisenkinder des Iowa Soldiers’ Orphans’ Home. Warum? Weil sie leichter verfügbar waren, weniger Schutz hatten und vor allem: niemanden, der Nein sagen könnte. Aus heutiger Sicht wirkt das wie der Plot eines Missbrauchsskandals, aber damals war das – erschreckenderweise – ziemlich normal. Kinder in Heimen galten als „praktische Forschungsressource“. Allein das tut schon weh, wenn man es schreibt.

Johnson selbst führte die Studie nicht durch – das übernahm seine Doktorandin Mary Tudor. Und obwohl sie später sagte, sie habe sich unwohl gefühlt: Sie tat es trotzdem. Das zeigt, wie stark die damalige wissenschaftliche Hierarchie war. Wenn der Professor sagt „Wir machen das“, dann macht man das. Punkt. Es gab kaum ethische Regeln, keine Ethikkommission, kein IRB wie heute. Wissenschaft war damals ein bisschen wie ein Wild West, vor allem in den Sozialwissenschaften. Menschenversuche? Ja, war nicht schön, aber wurden eben gemacht, wenn man meinte, es diene einem höheren Zweck. Ziemlich verstörend, rückblickend.

Der behavioristische Zeitgeist der 1930er spielte dabei eine große Rolle. Behaviorismus bedeutet im Grunde: Menschen reagieren auf Reize, wie Maschinen auf Knöpfe. Veränderst du die Reize, veränderst du das Verhalten. Diese Denkschule war unfassbar populär, und viele Forscher dachten damals, man könne menschliches Verhalten nach Belieben formen. Sprache, Emotionen, Persönlichkeit – alles wie Knetmasse. Das öffnete natürlich Tür und Tor für Experimente, die heute komplett verboten wären.

Dass die meisten Wissenschaftler in dieser Ära kaum Grenzen kannten, erklärt nicht, warum die Monster-Studie passierte… aber es erklärt, warum niemand sie stoppte. In Johnsons Augen war das Experiment nicht grausam, sondern notwendig, um „Wahrheit“ über Stottern zu finden. Das Horrorhafte daran ist: Er dachte ernsthaft, er tue etwas Gutes.

Wenn man den Hintergrund dieser Studie versteht, erkennt man ziemlich klar, wie gefährlich Wissenschaft werden kann, wenn Ethik hinter Ehrgeiz verschwindet. Und man merkt, wie wichtig es ist, dass Kinder – wirklich egal in welcher Lebenssituation – niemals als Versuchskaninchen herhalten müssen. Dieses Kapitel der Forschungsgeschichte ist ein trauriger Reminder dafür, wie blind Wissenschaftler manchmal waren, wenn sie von ihren eigenen Ideen zu sehr überzeugt waren.

Der Ablauf der Experimente – Manipulation unter wissenschaftlichem Deckmantel

Wenn man ehrlich ist, fühlt sich der Ablauf der Monster-Studie Menschenversuche wie ein Drehbuch für einen düsteren Psychothriller an – nur dass es eben keine Fiktion war. Diese Experimente wurden tatsächlich an echten Kindern durchgeführt. Und je tiefer man in die Details eintaucht, desto mehr denkt man sich: Wie zur Hölle konnte irgendwer glauben, dass das okay sei? Aber genau so lief es damals ab, Schritt für Schritt, fast schon chirurgisch geplant und trotzdem moralisch völlig entgleist.

Zuerst wurden die Kinder in zwei Hauptgruppen eingeteilt: die sogenannte „Lob“-Gruppe und die „Tadel“-Gruppe. Klingt harmlos? Spoiler: war es nicht. Die Lob-Gruppe bekam ausschließlich positive Rückmeldungen – selbst wenn sie sich versprachen oder stockten. Mary Tudor erklärte ihnen, ihre Sprache sei normal, sie seien völlig in Ordnung. Bei manchen schien das tatsächlich Stress zu reduzieren. Aber dann gab es die andere Seite des Experiments… die Tadel-Gruppe. Und da wird’s wirklich bitter.

Die Kinder der Tadel-Gruppe bekamen negative Suggestionen – und zwar systematisch. Ihnen wurde gesagt, sie hätten „schlechte Sprachgewohnheiten“, sie müssten dringend „darauf achten“, und dass sie „beginnen könnten zu stottern“, wenn sie nicht vorsichtig seien. Einem Kind sagte Tudor sogar, dass es „klingt, als würde es Schwierigkeiten bekommen“. Und stell dir das mal vor: Du bist acht oder neun Jahre alt, eh schon verunsichert, lebst in einem Waisenhaus… und dann erzählt dir ein Erwachsener, dem du vertraust, du hättest etwas Fundamentales an dir, das nicht stimmt.

Diese negativen Suggestionen wirkten wie kleine psychologische Giftpfeile. Erst nur Unruhe. Dann sichtbare Verunsicherung. Manche Kinder wurden plötzlich stiller, manche fingen an, Wörter zu meiden, manche sackten richtig in sich zusammen. Es ist schmerzhaft nachzulesen, wie sich Sprache, Verhalten und Selbstbewusstsein der Kinder veränderten – fast wie ein Lehrbuch darüber, wie man mentale Schäden erzeugt. Und ja, manche entwickelten tatsächlich Sprechhemmungen, bei einigen sogar frühe Stottersymptome.

Der psychische Druck war enorm. Die Kinder wurden regelmäßig beobachtet, fast überwacht, würde man sagen. Tudor notierte jede Reaktion, jede Pause, jedes Zögern. Und obwohl sie sah, dass einige Kinder sichtlich litten, lief das Experiment weiter. Es wurde dokumentiert, als wäre das alles völlig normaler Forschungsalltag. Ich sag’s dir ehrlich: Genau das ist der Moment, in dem man kurz die Stirn auf die Tischplatte legen möchte, weil die Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid dieser Kinder fast absurd wirkt.

Und hier kommt der düsterste Teil: Selbst als bei mehreren Kindern deutliche Verschlechterungen im Sprachverhalten auftraten, wurden die Ergebnisse einfach fortgeführt und aufgeschrieben, als wäre das alles nur ein großes, neutrales Beobachtungsfeld. Kein Abbruch. Keine Hilfe. Keine Reflexion. Nur reine Datensammlung im Namen einer wissenschaftlichen Theorie, die sich am Ende nicht mal bestätigte.

Was sich bei der Monster-Studie zeigt, ist die kalte Mechanik eines Experiments, das nie hätte stattfinden dürfen. Die Kinder wurden manipuliert – nicht nur in ihrer Sprache, sondern in ihrem Selbstbild. Und das alles unter dem Deckmantel „wissenschaftlicher Erkenntnis“. Wenn es ein Beispiel dafür gibt, wie gefährlich Forschung ohne Moral wird, dann ist es genau dieses.

Folgen für die betroffenen Kinder – psychischer Schaden und lebenslange Auswirkungen

Die Monster-Studie Menschenversuche haben bei den betroffenen Kindern Spuren hinterlassen, die teilweise ein ganzes Leben lang nachhallten. Es klingt hart, aber genau das ist passiert: Worte, die eigentlich Unterstützung hätten sein sollen, wurden zu Werkzeugen, die Unsicherheit und Angst erzeugten. Und je mehr man sich die Berichte der ehemaligen Teilnehmer anschaut, desto deutlicher wird, wie massiv diese Eingriffe ins kindliche Selbstbild wirklich waren.

Ein sinkendes Selbstwertgefühl war bei vielen Kindern eines der ersten sichtbaren Ergebnisse. Stell dir vor, ein Erwachsener mit Autorität sagt dir, dass du falsch sprichst – obwohl du vorher nie ein Problem hattest. Das trifft mitten ins Zentrum der eigenen Identität. Einige Kinder begannen, weniger zu reden, weil jede Silbe plötzlich mit Angst aufgeladen war. Es entstand so eine Mischung aus Angstzuständen und stiller Verzweiflung, die in den späteren Dokumenten ziemlich klar beschrieben wird. So ein Gefühl lässt sich nicht einfach ablegen, egal wie stark man als Erwachsener wird.

Besonders heftig ist die Tatsache, dass in mehreren Fällen tatsächlich Stottern ausgelöst wurde, obwohl kein physiologischer Grund vorlag. Das war ja ironischerweise genau das, was Johnson beweisen wollte – aber nicht so. Das Stottern entstand nicht aus der Person heraus, sondern durch die negative Suggestion der Forscher. Ein Mädchen, das vorher völlig flüssig gesprochen hatte, begann plötzlich, Wörter zu vermeiden oder Sätze abzubrechen. Ein anderes entwickelte regelmäßige Sprechhemmungen, als hätte sich ihr innerer Kompass komplett verschoben. Diese Veränderungen wurden damals einfach notiert, fast wie ein technischer Fehler in einer Maschine, statt wie die beginnende Zerstörung eines kindlichen Selbstvertrauens.

Langfristige emotionale und soziale Konsequenzen zeigen sich besonders in den Interviews, die Jahrzehnte später veröffentlicht wurden. Einige Betroffene sagten, sie hätten sich im späteren Leben häufig minderwertig gefühlt – nicht ständig, aber immer mal wieder, wie ein Schatten, der einfach nie ganz verschwindet. In sozialen Situationen blieben viele vorsichtiger, zurückhaltender. Sprache ist ja nicht nur Kommunikation, sie ist ein sozialer Schlüssel. Wer Angst davor hat, zu sprechen, hat automatisch Angst davor, sichtbar zu werden. Und Sichtbarkeit ist ein Grundpfeiler menschlicher Entwicklung. Genau dieser Pfeiler geriet durch das Experiment ins Wanken.

Als die University of Iowa schließlich Entschädigungen zahlte, fühlte sich das für viele eher wie eine Formalität an. Die Zahlungen kamen spät, viel zu spät. Und Geld kann kein Gefühl löschen, das über Jahre gewachsen ist. Eine Betroffene brachte es in einem Interview auf den Punkt, als sie sagte: „Sie haben uns nicht nur verletzt. Sie haben uns verändert.“ Dieser Satz sitzt. Er trifft genau das, was die Monster-Studie ausmacht – ein Eingriff, der nicht rückgängig gemacht werden kann.

Besonders eindrucksvoll sind die Stimmen der Betroffenen, die erst im hohen Alter erfuhren, dass sie Teil eines Experiments gewesen waren. Einige fühlten Wut, andere Trauer, manche sogar Scham, obwohl sie selbst nie einen Fehler gemacht hatten. Die Erkenntnis, dass ihre Schwierigkeiten im Leben nicht „aus ihnen selbst“ kamen, sondern künstlich erzeugt wurden, war für viele ein Schock. Trotzdem erzählten sie ihre Geschichten, weil sie wollten, dass darüber gesprochen wird. Genau deshalb ist Aufarbeitung so wichtig: Sie gibt eine Stimme zurück, die damals bewusst klein gemacht wurde.

Die Monster-Studie zeigt, wie tief Sprache in die menschliche Seele greifen kann – und wie brutal es wird, wenn Sprache zur Waffe gegen Kinder eingesetzt wird.

Geheimhaltung und Aufarbeitung – warum die Monster-Studie jahrzehntelang vertuscht wurde

Die Monster-Studie Menschenversuche verschwanden nicht einfach so aus der Öffentlichkeit, weil sie unbedeutend waren. Das Gegenteil war der Fall. Der Grund für die jahrzehntelange Geheimhaltung war eine Mischung aus Scham, Angst vor Konsequenzen und einem unfassbaren Wunsch, die eigene wissenschaftliche Reputation zu retten. Und genau daraus entstand dieses Schweigen, das wie ein schwerer Deckel über der ganzen Geschichte lag.

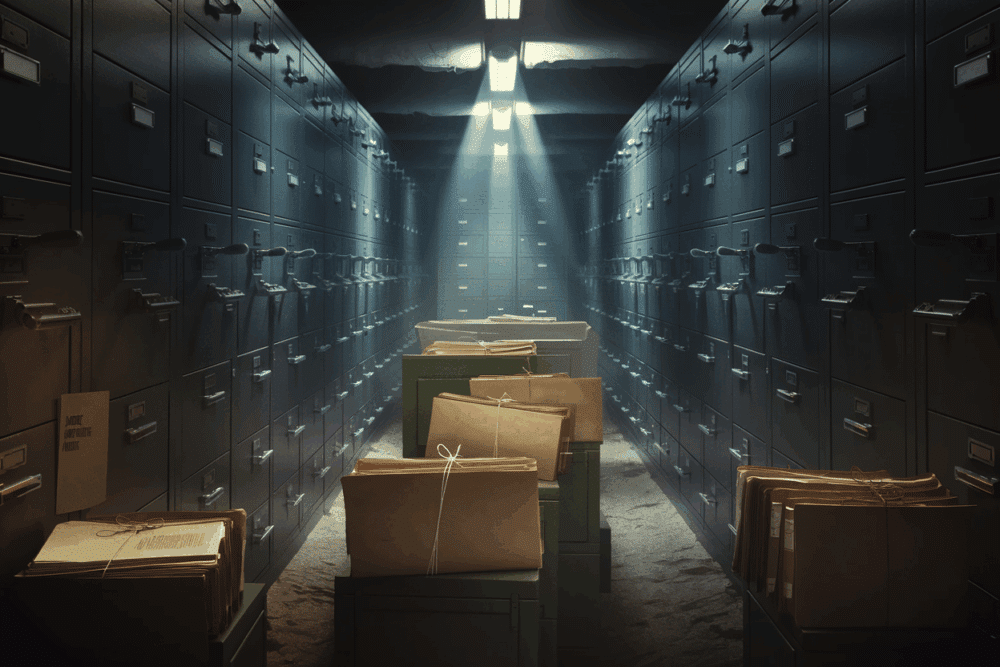

Die Forschungsunterlagen wurden nach Abschluss der Studie nicht stolz präsentiert oder breit diskutiert, sondern ziemlich zügig unter Verschluss gehalten. Die Papiere verschwanden in Archiven der University of Iowa, wo sie jahrzehntelang kaum jemandem zugänglich waren. Es wirkt tatsächlich so, als hätte die Universität sehr früh gemerkt, dass die Experimente mehr als nur ein kleines ethisches Problem hatten. Die Verantwortlichen wussten, dass dieses Projekt nicht nur wissenschaftlich fragwürdig war, sondern moralisch komplett abgestürzt ist.

Die Angst vor einem Reputationsverlust spielte eine riesige Rolle. Die University of Iowa war damals eine der führenden Institutionen im Bereich Sprachtherapie und Psychologie. Ein Skandal über Menschenversuche an Kindern – noch dazu an Waisenkindern – hätte das akademische Fundament tief erschüttert. Viele Forscher hatten ihre Karrieren dort aufgebaut, und so wurde die Monster-Studie zu einem dunklen Kapitel, das man lieber in einem staubigen Schrank verstecken wollte als in einer wissenschaftlichen Diskussion.

Die Sache geriet deshalb so tief in Vergessenheit, dass erst Journalisten in den 1990ern wieder darauf stießen. Diese Wiederentdeckung war fast zufällig, ausgelöst durch Recherchen zu historischen Experimenten in den USA. Plötzlich tauchten Namen wie Mary Tudor und Wendell Johnson wieder auf, und die Archivunterlagen erzählten eine Geschichte, die so unfassbar wirkte, dass man sie zweimal lesen musste. Journalisten stellten Fragen, die lange niemand gestellt hatte. Die Medien begannen nachzuhaken. Und langsam, Stück für Stück, kam ans Licht, was all die Jahre verdeckt worden war.

Die Reaktion der Universität auf diese Enthüllungen war zunächst zögerlich, fast schon defensiv. Später folgten jedoch offizielle Entschuldigungen, begleitet von einer historischen Neu-Einordnung der Studie. Die Universität gab zu, dass die Experimente aus heutiger Sicht völlig unethisch waren – was natürlich stimmt –, aber auch damals schon weit außerhalb jeder moralischen Grenze lagen. Diese späte Einsicht war ein Schritt, aber viele der Betroffenen fanden, dass sie zu spät kam und viel zu oberflächlich war.

Die Medien spielten eine entscheidende Rolle dabei, den Skandal überhaupt erst sichtbar zu machen. Ohne die Berichte der Journalisten wäre die Monster-Studie vielleicht immer noch ein Fußnotenthema in vergilbten Akten. Zeitungen, Dokumentationen und Interviews sorgten dafür, dass sich die Öffentlichkeit mit dem auseinandersetzen musste, was damals geschehen war. Es war die mediale Recherchestärke, die die Archive öffnete und die Leidensgeschichten der Kinder hörbar machte.

Die Aufarbeitung der Monster-Studie zeigt deshalb nicht nur, wie leicht sich unglaubliches Leid im Mantel der Wissenschaft verstecken lässt. Sie zeigt auch, wie wichtig kritischer Journalismus ist. Ohne diese externe Kontrolle wären viele der grausamsten Kapitel der Forschungsgeschichte niemals ans Licht gekommen. Und natürlich bleibt der bittere Nachgeschmack, dass die Wahrheit erst dann aufgedeckt wurde, als fast alle Beteiligten längst nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden konnten.

Die Monster-Studie wurde jahrzehntelang vertuscht, weil sie ein System entlarvte, das Wissenschaft über Menschlichkeit stellte. Genau deshalb gehört sie heute zu den wichtigsten Mahnungen der Forschungsethik.

Ethische Einordnung – Was die Monster-Studie über Menschenversuche in der Wissenschaft lehrt

Die Monster-Studie Menschenversuche wirken heute wie ein Schock aus einer anderen Welt, aber genau deshalb ist die ethische Einordnung so wichtig. Die Experimente fanden in einer Zeit statt, in der ethische Standards praktisch nicht existierten. Es gab keine Kommissionen, keine schriftlichen Einverständniserklärungen, keine klaren Grenzen. Forscher konnten ziemlich frei entscheiden, was sie als akzeptabel betrachteten, und dieses Machtgefälle hat eine Menge Türen geöffnet, die niemals hätten geöffnet werden dürfen.

In den 1930er-Jahren herrschte eine Art wissenschaftliche Wildwest-Mentalität. Viele Forscher sahen sich selbst als Pioniere, die für „das größere Wohl“ jede Methode anwenden durften. Genau in diesem Klima konnte die Monster-Studie entstehen. Die fehlenden Regeln führten zu einer Sorte Blindheit – Forscher waren so fokussiert auf ihre Hypothesen, dass sie das Menschliche komplett aus dem Blick verloren. Und ja, das ist frustrierend zu lesen, weil es zeigt, wie sehr Wissenschaft ohne Grenzen aus dem Ruder laufen kann.

Ein Vergleich mit anderen historischen Menschenversuchen öffnet einem erst richtig die Augen. Viele denken zuerst an die berüchtigten medizinischen Experimente während des Zweiten Weltkriegs, aber auch in den USA gab es dunkle Kapitel: das Tuskegee-Syphilis-Experiment, Zwangssterilisationen unter dem Deckmantel der Eugenik, psychologische Experimente mit extremer Manipulation. Die Monster-Studie gehört genau in diese Reihe – kleiner im Ausmaß, aber genauso erschütternd in ihrer Grundlogik. Menschen, die schwach waren, wurden benutzt, um Theorien zu testen, die keinen Nutzen für sie hatten.

Besonders tragisch ist die Tatsache, dass Kinder betroffen waren. Kinder gelten in der Forschung heute als besonders vulnerable Gruppe, weil sie sich weder wehren noch einordnen können, was geschieht. Genau deshalb braucht es strenge Schutzmechanismen. Ein Kind in einem Waisenhaus, ohne Eltern, ohne Stimme, ohne Lobby – das ist das verletzlichste Setting überhaupt. Diese Kinder hatten niemanden, der ihre Rechte verteidigte, und das macht die Monster-Studie so erschütternd. Sie zeigt, wie leicht Wissenschaft über Grenzen geht, wenn niemand aufpasst.

Die Bedeutung ethischer Richtlinien in der heutigen Forschung wird durch dieses Kapitel besonders klar. Heute gibt es Institutionen wie das Institutional Review Board (IRB), Ethikkommissionen und mehrstufige Prüfverfahren. Forschende müssen nachweisen, dass ein Experiment nötig, sicher und fair ist. Probanden müssen aufgeklärt werden und jederzeit aussteigen können. Das alles ist nicht entstanden, weil Forscher von Natur aus moralisch sind – es entstand, weil Geschichte gezeigt hat, wie gefährlich Wissenschaft ohne Regeln werden kann. Jede moderne Richtlinie hat irgendwo eine Geschichte von Leid im Hintergrund.

Die Monster-Studie ist deshalb ein warnendes Beispiel. Sie zeigt, wie leicht sich ein „interessantes Forschungsprojekt“ in einen moralischen Abgrund verwandelt, wenn Empathie fehlt. Sie zeigt, dass Vulnerabilität immer geschützt werden muss – egal, wie spannend die Hypothese ist. Und sie zeigt auch, dass Forschung sich selbst reflektieren muss, weil Erkenntnis niemals wichtiger sein darf als Menschenwürde.

Heute wird die Monster-Studie oft im Unterricht für Forschungsethik verwendet, und das ist auch gut so. Sie erinnert daran, dass Wissenschaft zwar Wissen schafft, aber eben auch Verantwortung verlangt. Eine Verantwortung, die damals komplett ignoriert wurde. Und genau deshalb gehört dieses Kapitel nicht unter den Teppich gekehrt, sondern ganz nach vorne – als Mahnung, als Warnschild und als Erinnerung daran, dass Forschung nur dann Fortschritt ist, wenn sie niemanden zerstört.

Abschlussgedanken aus den Schatten der Wissenschaft

Die Monster-Studie zeigt eindrucksvoll, wie schnell wissenschaftliche Neugier kippen kann, sobald Moral und Menschlichkeit aus dem Blick geraten. Menschenversuche an Kindern – besonders an Kindern ohne Schutz, ohne Stimme, ohne jemandem, der für sie einsteht – gehören zu den bittersten Kapiteln der Forschungsgeschichte. Genau deshalb ist es so entscheidend, diese Geschichten nicht zu verschweigen. Jede Aufarbeitung hilft uns zu verstehen, wie solche Experimente möglich waren… und wie wir verhindern, dass die Wissenschaft je wieder in ähnliche Abgründe rutscht.

Wenn dich solche historischen Schattenseiten genauso packen wie mich, dann lass gerne einen Kommentar da – ich bin gespannt, was du über dieses verstörende Kapitel denkst.