Black Eyed Children: Gruselige Begegnungen erklärt

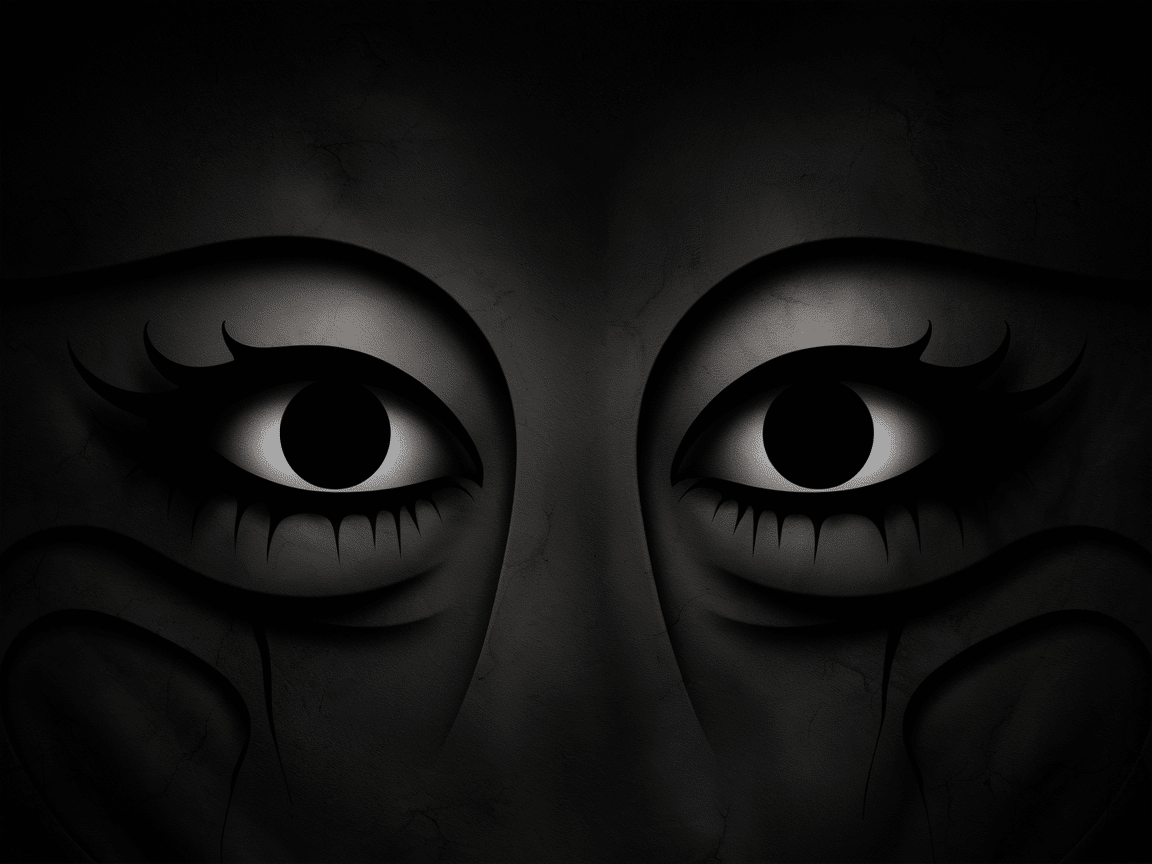

Man stelle sich vor: Es klopft an der Tür, zwei Kinder stehen draußen – bleich, ruhig, mit vollkommen schwarzen Augen. Sie bitten darum, hereingelassen zu werden. Unzählige Menschen berichten genau von solchen Begegnungen – mit den sogenannten Black Eyed Children.

Diese gruselige Urban Legend kursiert seit den 1990er-Jahren und sorgt weltweit für Gänsehaut. Manche sehen darin ein übernatürliches Phänomen, andere glauben an psychologische oder kulturelle Erklärungen. Ob Dämonen, Außerirdische oder kollektive Angstfantasien – die Geschichten um die Black Eyed Children werfen viele Fragen auf: Woher stammen sie? Was wollen sie? Und warum fürchten sich so viele vor ihnen?

Tauchen wir ein in die dunkle Mythologie dieser rätselhaften Kinder, die Mythos und Realität auf beunruhigende Weise verschwimmen lassen.

Ursprung der Legende – Woher kommen die Black Eyed Children?

Der Ursprung der Legende um die Black Eyed Children ist fast so rätselhaft wie die Geschichten selbst. Die ersten Berichte tauchten Anfang der 1990er-Jahre in den USA auf, genauer gesagt 1996, als ein Journalist namens Brian Bethel seine eigene unheimliche Begegnung schilderte. Er erzählte, zwei Jungen hätten ihn an seinem Auto angesprochen – mitten in der Nacht – und darum gebeten, sie mitzunehmen. Erst als Bethel ihnen in die Augen sah, erkannte er: schwarz. Komplett schwarz. Kein Weiß, keine Iris. Nur Dunkelheit. Diese Erzählung wurde im Internet verbreitet, kopiert, verändert – und löste etwas aus, das man rückblickend als den Beginn eines modernen Mythos bezeichnen kann.

Das Internet war damals noch jung, eine wilde Spielwiese für Gerüchte, paranormale Geschichten und Foren voller Menschen, die endlich Gleichgesinnte fanden. Dort, auf Plattformen wie Alt.Folklore.Ghost oder später in Creepypasta-Communities, nahm die Legende richtig Fahrt auf. Jeder fügte ein bisschen hinzu: neue Begegnungen, neue Orte, neue Details. Aus einer einzelnen Anekdote wurde ein Netzwerk von Angstgeschichten. Und wie so oft im digitalen Zeitalter: Niemand wusste mehr genau, wo Realität endete und Fiktion begann.

Was diese Geschichten so effektiv macht, ist ihre Einfachheit. Kinder gelten in unserer Kultur als Inbegriff von Unschuld – doch bei den Black Eyed Children wird dieses Symbol umgedreht. Sie verkörpern das Fremde im Vertrauten, das Böse, das in einem unschuldigen Gesicht lauert. Dieses Motiv findet man schon viel früher in der Geschichte: von den „Changeling“-Legenden im keltischen Volksglauben, wo Feen angeblich Kinder austauschten, bis hin zu christlichen Erzählungen über besessene Jugendliche. Der Gedanke, dass etwas Reines von etwas Dunklem übernommen wird, ist uralt – nur hat das Internet der ganzen Sache ein neues Gewand gegeben.

Die Creepypasta-Kultur der 2000er-Jahre verstärkte das noch. Sie machte aus Horror nicht nur Unterhaltung, sondern ein Gemeinschaftserlebnis. Menschen erzählten sich gegenseitig ihre „Erfahrungen“ mit den Black Eyed Children, tauschten Theorien aus, erstellten Photoshop-Bilder und sogar gefälschte Videos. Was früher am Lagerfeuer erzählt wurde, wanderte nun in Subreddits und Forenthreads. Die kollektive Erzählung wuchs – und mit ihr das Gefühl, dass da vielleicht doch etwas dran sein könnte.

Spannend ist, dass die Legende nicht nur Horror-Fans anspricht, sondern auch tiefsitzende kulturelle Ängste widerspiegelt. In den 90ern begann die digitale Vernetzung gerade erst, und mit ihr kam eine neue Unsicherheit: Wem kann man trauen? Was ist echt? Die Black Eyed Children verkörpern genau diese Unsicherheit – sie bitten freundlich um Einlass, aber jeder Instinkt schreit: Tu es nicht. Es ist die Angst vor Täuschung, vor Fremdheit, vor dem Verlust von Kontrolle. In gewisser Weise sind sie ein Symbol für das Misstrauen, das das moderne Zeitalter mit sich brachte – ein Misstrauen, das sich bis heute in unseren digitalen Räumen fortsetzt.

Vielleicht liegt darin die wahre Magie dieser Legende: Sie ist anpassungsfähig. Sie spricht Menschen an, die sich entfremdet fühlen, die in einer zunehmend technisierten Welt nach etwas suchen, das noch Gänsehaut verursacht. Und während viele die Black Eyed Children als reine Internet-Erfindung abtun, lebt ihr Mythos weiter – in Videos, Reddit-Posts, Dokus, Podcasts.

Ob man nun an sie glaubt oder nicht, spielt fast keine Rolle mehr. Die Black Eyed Children sind längst mehr als nur eine Gruselgeschichte. Sie sind ein Spiegelbild dessen, was passiert, wenn kollektive Angst, moderne Technologie und alte Mythen miteinander verschmelzen. Und vielleicht ist das das Unheimlichste an der ganzen Sache – dass diese Kinder aus der Dunkelheit nicht verschwinden, sondern mit jedem Klick ein bisschen realer werden.

Typische Begegnungen – Wie Menschen die Black Eyed Children erleben

Wenn Menschen über ihre Begegnungen mit den Black Eyed Children sprechen, klingt das oft wie aus einem Horrorfilm – nur dass sie felsenfest behaupten, es wirklich erlebt zu haben. Diese Geschichten folgen erstaunlich ähnlichen Mustern, ganz egal, ob sie aus Texas, London oder Berlin stammen. Immer geht es um eine nächtliche Begegnung. Ein Klopfen an der Tür. Ein leises „Können wir kurz reinkommen?“ Und dann dieser Moment, in dem der Erzähler merkt: Irgendetwas stimmt nicht.

Die Black Eyed Children tauchen meistens spät in der Nacht auf. Oft zwischen 22 Uhr und 3 Uhr morgens, diese seltsame Zeit, in der die Welt stiller wird und das Gehirn anfängt, kleine Streiche zu spielen. Meistens erscheinen sie zu zweit, selten allein. Sie bitten um Hilfe – sie hätten sich verlaufen, bräuchten das Telefon oder wollten einfach kurz hereinkommen. Ihre Art zu sprechen ist auffallend ruhig, fast zu ruhig. Kein Zittern in der Stimme, kein Gefühl von Dringlichkeit. Nur dieses monotone, eindringliche Sprechen, das den Zuhörer sofort nervös macht.

Zeugen beschreiben sie als Kinder zwischen acht und vierzehn Jahren, mit blasser, fast kranker Haut und völlig schwarzen Augen. Kein Weiß, keine Pupillen. Nur Dunkelheit. Manche berichten, die Kinder hätten altmodische Kleidung getragen, andere sagen, sie wirkten ganz normal – Jeans, Kapuzenpulli, schmutzige Sneakers. Es ist diese Diskrepanz zwischen Alltäglichkeit und Übernatürlichem, die den Nerv trifft.

Viele beschreiben ein starkes, körperliches Unbehagen in ihrer Nähe. Herzrasen, Schwindel, kalte Hände. Fast so, als würde der Körper auf eine unsichtbare Gefahr reagieren. Ein Mann erzählte, er habe plötzlich das Gefühl gehabt, die Luft im Raum sei schwerer geworden, „wie wenn man unter Wasser atmet“. Eine Frau berichtete, sie habe die Kinder nicht anschauen können, weil sie das Gefühl hatte, „etwas Böses würde mich ansehen – durch mich hindurch“. Diese Reaktionen sind fast immer dieselben, und genau das macht sie so faszinierend.

Interessant ist auch, dass diese Begegnungen meist abrupt enden. Sobald der Zeuge die Tür schließt oder ablehnt, sie hereinzulassen, verschwinden die Kinder. Keine Spuren, keine Geräusche, nichts. Manche erzählen, sie hätten später noch Schritte vor dem Fenster gehört oder eine unheimliche Stille gespürt, die sich über das ganze Haus legte. In fast allen Geschichten folgt danach Schlaflosigkeit, Albträume oder ein Gefühl, „beobachtet“ zu werden – als ob die Begegnung etwas zurückgelassen hätte.

Psychologisch betrachtet passt das erstaunlich gut zu bekannten Mustern von Angstwahrnehmung und Schlafparalyse. Menschen neigen dazu, in Stress- oder Paniksituationen Reize zu verzerren – Gesichter, Geräusche, Schatten. Vor allem nachts, wenn das Gehirn zwischen Traum und Wachzustand schwankt, können Sinneseindrücke verschwimmen. Aber trotzdem: Selbst Wissenschaftler müssen zugeben, dass die Konsistenz dieser Geschichten ungewöhnlich ist. Wie kann es sein, dass Menschen aus völlig unterschiedlichen Regionen so ähnliche Dinge beschreiben?

Einige Forscher führen das auf die „Kollektive Mythosbildung“ zurück – ein Prozess, bei dem Menschen Geschichten aus dem Internet aufnehmen, unbewusst verinnerlichen und sie dann als eigene Erlebnisse rekonstruieren. Das klingt logisch. Und doch gibt es immer wieder Berichte, die einfach zu spezifisch sind, zu… eigenartig.

Vielleicht liegt die Faszination der Black Eyed Children genau in diesem Zwischenraum – zwischen Realität und Wahn, zwischen echter Bedrohung und eingebildetem Grauen. Die Begegnungen mit ihnen sind wie ein Echo moderner Ängste: das Misstrauen gegenüber Fremden, die Unsicherheit vor dem Unbekannten und die tiefe Angst davor, Kontrolle zu verlieren.

Ob man nun an das Übernatürliche glaubt oder nicht, eines ist sicher: Wer einmal eine dieser Geschichten gelesen oder gehört hat, vergisst sie so schnell nicht wieder. Und beim nächsten nächtlichen Klopfen an der Tür – da denkt man vielleicht kurz nach, bevor man öffnet.

Theorien und mögliche Erklärungen

Wenn es um die Black Eyed Children geht, landet man zwangsläufig in einem Meer aus Theorien – von völlig übernatürlichen Erklärungen bis hin zu wissenschaftlich-psychologischen Ansätzen. Diese Kinder mit den pechschwarzen Augen sind zu einem der rätselhaftesten Phänomene moderner Urban Legends geworden. Und jeder, der sich tiefer damit beschäftigt, stellt sich irgendwann dieselbe Frage: Könnte da wirklich was dran sein?

Viele Menschen, die an das Übernatürliche glauben, sehen in den Black Eyed Children dämonische Wesen. In dieser Theorie sollen sie keine echten Kinder sein, sondern Gestalten, die sich in dieser Form tarnen, um Vertrauen zu erschleichen. Dämonen, so sagen manche, brauchen eine Einladung – und die Geschichten, in denen die Kinder darum bitten, hereingelassen zu werden, passen perfekt zu diesem Muster. Es klingt wie aus einem alten Exorzismus-Film, aber diese Symbolik hat tiefe Wurzeln in Mythologie und Religion: das Böse, das nicht einfach eindringen kann, sondern erst durch menschliche Zustimmung Macht bekommt.

Andere vermuten, dass es sich um Geister oder verlorene Seelen handelt – Kinder, die auf tragische Weise gestorben sind und nun als Zwischenwesen durch unsere Welt streifen. Diese Idee beruht auf der Vorstellung, dass manche Seelen keinen Frieden finden, weil ihr Tod unerwartet oder gewaltsam war. Das Schwarz in ihren Augen wäre dann ein Symbol für die Leere, das Nichts zwischen den Welten. Klingt poetisch, ja, aber auch ziemlich unheimlich.

Dann gibt’s da die UFO-Fraktion – und das ist gar nicht so abwegig, wie man vielleicht denkt. Viele Zeugen berichten von einem Gefühl elektromagnetischer Störungen, plötzlichen Stromausfällen oder einem Druck auf den Ohren, kurz bevor die Kinder auftauchen. Für einige ist das der Beweis: Die Black Eyed Children könnten außerirdische Hybride sein, Mischwesen aus Mensch und Alien, die sich unauffällig unter uns bewegen. Klingt verrückt, aber dieselben Argumente wurden auch bei den „Men in Black“ oder den „Greys“ verwendet – Figuren, die in ähnlicher Weise zwischen Realität und Fiktion existieren.

Auf der anderen Seite steht die Wissenschaft. Psychologen erklären das Phänomen mit Dingen wie Schlafparalyse oder Angststörungen. Schlafparalyse tritt auf, wenn man zwischen Wachsein und Traumzustand festhängt. Der Körper ist gelähmt, das Bewusstsein aber aktiv – und in diesem Zustand kann das Gehirn extrem realistische Halluzinationen erzeugen. Menschen sehen Gestalten im Zimmer, hören Stimmen oder spüren eine Präsenz. Wenn man das mit einem nächtlichen Lichtreflex oder einem Schatten kombiniert, könnte sich daraus leicht die Vorstellung eines schwarzäugigen Kindes entwickeln.

Dann gibt es den Effekt der kollektiven Suggestion – also die Tendenz, Dinge zu sehen oder zu glauben, weil andere sie schon beschrieben haben. Sobald du im Internet genug Geschichten über ein bestimmtes Phänomen liest, filtert dein Gehirn die Realität danach. Du gehst nachts ans Fenster, hörst ein Geräusch, und plötzlich bist du sicher: Das ist einer von ihnen.

Ein wichtiger Punkt ist auch die Medienpsychologie. Horrorfilme, virale Stories und Creepypasta haben über Jahre hinweg die Wahrnehmung dessen geprägt, was „unheimlich“ ist. Wenn wir ständig mit bestimmten Symbolen – wie schwarzen Augen, leeren Gesichtern oder starren Kindern – konfrontiert werden, reagieren wir unbewusst stärker auf solche Bilder in der Realität. Unser Gehirn erkennt sie als Bedrohung, selbst wenn sie vielleicht gar keine ist.

Was bleibt, ist ein faszinierendes Paradox: Menschen, die diese Begegnungen erleben, sind oft überzeugt, dass es wirklich passiert ist. Das liegt daran, dass paranormale Erlebnisse subjektiv real sind. Wenn das Gehirn etwas als Bedrohung interpretiert, reagiert der Körper mit Stress, Adrenalin und Panik – reale physiologische Reaktionen auf eine möglicherweise imaginäre Gefahr. Für den Betroffenen macht das keinen Unterschied.

Vielleicht ist das die eigentliche Erklärung hinter der Legende der Black Eyed Children: Sie sind ein Produkt unserer kollektiven Vorstellungskraft, gespeist aus uralten Ängsten und moderner Medienpsychologie. Aber wer weiß – vielleicht steckt doch ein Funke Wahrheit darin. Denn eines ist sicher: Wenn du mitten in der Nacht ein leises Klopfen hörst und zwei Kinder mit schwarzen Augen vor deiner Tür stehen … dann willst du’s vermutlich nicht ausprobieren, um es herauszufinden.

Parallelen zu anderen Urban Legends

Wenn man die Black Eyed Children betrachtet, wird schnell klar, dass sie nicht allein in der düsteren Welt der Urban Legends existieren. Sie gehören zu einer Art „Pantheon moderner Mythen“, zusammen mit Gestalten wie dem Slender Man, dem Mothman oder den rätselhaften Men in Black. Jede dieser Figuren steht für eine andere Facette menschlicher Angst – und alle spiegeln die kollektive Psyche einer digital vernetzten Welt wider.

Der Vergleich zu Slender Man liegt fast auf der Hand. Auch er tauchte zuerst im Internet auf, 2009, auf einem Forum namens Something Awful. Ein groß gewachsener, gesichtsloser Mann, der Kinder entführt – geschaffen aus einem Meme, doch schnell zu einer echten Legende geworden. Was Slender Man und die Black Eyed Children verbindet, ist diese unheimliche Mischung aus Kindlichkeit und Gefahr. Beide Geschichten spielen mit dem Bruch des Vertrauten. Kinder sollen harmlos sein. Erwachsene sollen beschützen. Wenn diese Rollen kippen, wird’s richtig unheimlich.

Der Mothman dagegen stammt aus den 1960er-Jahren und ist eine Art geflügeltes Omen, das in West Virginia gesichtet worden sein soll – immer kurz vor Katastrophen. Was ihn mit den Black Eyed Children verbindet, ist nicht das Aussehen, sondern die Wirkung. Beide erscheinen in Momenten kollektiver Unsicherheit. Nach Naturkatastrophen, in gesellschaftlichen Krisen, während technologischer Umbrüche. Als ob sie wie Spiegel auftauchen, wenn Menschen sich fragen: „Was, wenn die Welt gar nicht mehr sicher ist?“

Dann wären da noch die Men in Black, die unheimlichen Männer in Anzügen, die angeblich nach UFO-Sichtungen auftauchen. Sie sind vielleicht die ältesten Cousins der Black Eyed Children – distanziert, emotionslos, fast künstlich. Beide teilen dieses Motiv des „unmenschlich Menschlichen“. Ihre Sprache, ihre Bewegung, ihr Blick – alles wirkt leicht daneben, so wie eine Puppe, die fast echt ist, aber eben nicht ganz. Diese subtile Unstimmigkeit triggert einen tiefen Instinkt in uns, etwas, das Psychologen das Uncanny Valley nennen – die Angst vor dem Fast-Menschlichen.

Doch was all diese modernen Mythen wirklich verbindet, ist ihr digitaler Lebensraum. Früher verbreiteten sich Legenden am Lagerfeuer oder durch Mundpropaganda – heute tun sie das über Reddit, YouTube, TikTok. Das Internet ist das neue Lagerfeuer, und Social Media die Flamme, die Geschichten in Sekunden um die Welt trägt. Jede Nacherzählung fügt etwas hinzu. Ein neuer Twist, ein gefälschtes Foto, eine vermeintliche Zeugenaussage. So entstehen digitale Mythen, die sich selbst am Leben halten.

Der Einfluss sozialer Medien ist dabei kaum zu überschätzen. Algorithmen lieben Emotionen – und Angst ist eine der stärksten davon. Wenn jemand ein Video über die Black Eyed Children hochlädt und du nachts auf TikTok scrollst, reagiert dein Gehirn auf die Geschichte, selbst wenn du weißt, dass sie erfunden ist. Das erzeugt Klicks, Kommentare, Diskussionen – und genau das füttert den Mythos weiter. Geschichten, die Angst auslösen, sind im Internet praktisch unsterblich.

Aber warum funktioniert das alles so gut? Ganz einfach: Urbane Mythen geben uns das Gefühl von Kontrolle über das Chaos. Wenn wir einer gruseligen Geschichte eine Form geben – ein Gesicht, einen Namen, ein Ritual – dann wird das Unbekannte begreifbarer. Mythen wie die Black Eyed Children helfen, diffuse Ängste in konkrete Bilder zu verwandeln. In einer Welt, die sich ständig verändert, sind sie wie Ankerpunkte für unsere Unsicherheit.

Am Ende ist es egal, ob man an sie glaubt oder nicht. Diese Geschichten erfüllen einen psychologischen Zweck. Sie verbinden Menschen durch gemeinsame Faszination und Schaudern, sie erlauben uns, Angst zu erleben, ohne sie wirklich zu durchleben. Und genau das macht moderne Urban Legends so mächtig – sie leben von unserer Sehnsucht nach Nervenkitzel, aber auch von unserem tiefen Wunsch, die Dunkelheit ein bisschen zu verstehen.

Vielleicht ist das der wahre Grund, warum sich Legenden wie die Black Eyed Children halten: Weil sie uns daran erinnern, dass das Unheimlichste oft gar nicht in den Schatten lauert, sondern in unseren Köpfen.

Kulturelle Bedeutung – Was uns die Black Eyed Children über uns selbst verraten

Die Black Eyed Children sind mehr als nur eine moderne Horrorgeschichte – sie sind ein Spiegel. Ein dunkler, verzerrter Spiegel, in dem wir nicht nur das Übernatürliche sehen, sondern auch uns selbst. Wenn man genauer hinschaut, steckt hinter dieser Legende ein ganzes Netz kultureller Bedeutungen: Angst, Misstrauen, Schuld und das Unbehagen gegenüber der eigenen Menschlichkeit.

Das vielleicht Verstörendste an den Black Eyed Children ist ihre Symbolik. Kinder stehen in fast allen Kulturen für Unschuld, Hoffnung und Reinheit. Sie sind das, was „gut“ sein sollte – frei von Bosheit. Wenn also Kinder plötzlich als Bedrohung erscheinen, als Wesen, die „falsch“ sind, trifft das mitten ins Herz. Es bricht ein tief verankertes Vertrauen in das, was uns als sicher gilt. Diese Angst vor verdrehter Unschuld ist uralt – man findet sie in Märchen, in Bibelgeschichten, in Filmen. Vom besessenen Mädchen in Der Exorzist bis zu Damien in Das Omen: Das Böse im Kind ist eine der mächtigsten Metaphern überhaupt.

Aber warum trifft sie uns so sehr? Vielleicht, weil die Black Eyed Children in gewisser Weise unsere eigenen Ängste verkörpern – vor Nähe, vor Fremdheit, vor Kontrollverlust. Sie klopfen an die Tür und bitten um Einlass, wie die Unsicherheiten unserer Zeit. Sie sagen: „Lass uns rein.“ Und wir wissen, dass wir es besser nicht tun sollten, tun es aber manchmal doch – sei es in Form von Technologie, Social Media oder Vertrauen in das Falsche. Die Legende spricht das Unausgesprochene aus: In einer Welt, in der alles miteinander vernetzt ist, fühlen sich viele Menschen verletzlicher denn je.

Diese Kinder mit den schwarzen Augen sind damit fast schon Archetypen moderner Angst. Ihre Leere spiegelt das Gefühl, von einer überreizten Welt emotional ausgelaugt zu sein. Schwarze Augen – kein Ausdruck, kein Licht, keine Menschlichkeit. Es ist, als ob sie uns anschauen, ohne wirklich zu sehen. Vielleicht ist das der Grund, warum so viele Menschen von ihnen träumen oder behaupten, sie gesehen zu haben. Sie sind ein Sinnbild für Entfremdung – für das Gefühl, dass wir inmitten von Informationen und Eindrücken langsam verlernen, echte Nähe zu erkennen.

Und dann ist da noch etwas: Paranormale Geschichten wie diese wirken kathartisch. Sie erlauben uns, Angst zu fühlen, ohne real bedroht zu sein. Sie geben unserer dunklen Seite ein Ventil. Beim Lesen, Hören oder Schauen solcher Geschichten wird Adrenalin freigesetzt, das Herz schlägt schneller, aber wir sind sicher. Psychologen nennen das „kontrollierte Angst“ – eine Art mentales Training, das uns hilft, mit realen Unsicherheiten besser umzugehen. Das erklärt auch, warum das Interesse an Horror und Mystery gerade in Krisenzeiten steigt: Wenn die Welt chaotisch wird, wollen wir die Kontrolle über das Chaos im Kleinen zurückgewinnen.

Die Faszination des Grauens ist also nicht bloß morbide Neugier. Sie ist Teil der menschlichen Natur. Schon in alten Mythen und Lagerfeuergeschichten ging es darum, das Unbekannte zu benennen, es in Worte zu fassen – damit es weniger Macht hat. Die Black Eyed Children sind die moderne Version davon: eine Erzählung, die sich durch Social Media und Internetforen wie ein Virus verbreitet hat, weil sie genau den Nerv unserer Zeit trifft.

Vielleicht zeigen sie uns am Ende gar nicht, dass das Übernatürliche real ist – sondern dass unsere Ängste realer sind, als wir zugeben wollen. Angst vor Verlust, vor Isolation, vor Menschlichkeit, die in der Dunkelheit verschwindet. Und genau das macht diese Legende so fesselnd: Sie erzählt nicht nur von etwas da draußen. Sie erzählt von uns – von dem, was wir fürchten, was wir verstecken und was wir nicht loslassen können.

Denn seien wir ehrlich: Wenn es mitten in der Nacht an der Tür klopft, ein leises „Lass mich rein“ ertönt – und zwei schwarze Augen dich anstarren – dann spürst du plötzlich, dass das wahre Grauen nicht unbedingt vor der Tür steht, sondern schon längst in dir wohnt.

Reale Fälle und Zeugenaussagen – Zwischen Mythos und Wirklichkeit

Wenn man über die Black Eyed Children spricht, kommt man an den sogenannten „realen Fällen“ kaum vorbei. Diese Geschichten, oft von angeblichen Augenzeugen erzählt, sind der Grund, warum sich der Mythos so hartnäckig hält. Und das Faszinierende ist: Egal, ob in den USA, Großbritannien oder Deutschland – die Beschreibungen ähneln sich auf erschreckende Weise. Zwei Kinder, blasse Haut, schwarze Augen. Sie bitten darum, hereingelassen zu werden. Und dann dieses Gefühl, als würde einem das Blut in den Adern gefrieren.

Einer der bekanntesten Berichte stammt von Brian Bethel, einem Journalisten aus Texas, der 1996 behauptete, zwei Jungen hätten ihn nachts an seinem Auto angesprochen. Sie wollten Geld für Kinokarten, doch irgendetwas an der Situation fühlte sich falsch an. Als Bethel genauer hinsah, bemerkte er ihre pechschwarzen Augen – und spürte sofort, dass er fliehen musste. Er schrieb seine Geschichte nieder, und sie verbreitete sich rasant. Kein Social Media damals, nur Foren, E-Mail-Ketten und frühe Blogs – aber das reichte. Bethels Bericht gilt bis heute als die Geburtsstunde der modernen Legende.

Später tauchten ähnliche Erzählungen auf – aus England, Kanada, Australien. In einem Fall berichtete eine Frau aus Vermont, dass zwei Kinder an ihrer Tür geklopft hätten, während draußen ein Schneesturm tobte. Sie ließ sie herein, weil sie Mitleid hatte. Doch sobald sie den Blicken der Kinder begegnete, habe sie ein unerklärliches Gefühl von Panik überfallen. Ihr Mann, der im Nebenzimmer war, klagte über plötzliches Nasenbluten. Als die Kinder verschwanden, soll das gesamte Haus für Stunden ohne Strom gewesen sein. Das klingt wie aus einem Horrorfilm – aber die Frau schwor, es sei wirklich passiert.

Natürlich stellt sich die Frage: Wie glaubwürdig sind diese Berichte? Viele skeptische Forscher und Journalisten haben versucht, die Geschichten zu überprüfen – mit mäßigem Erfolg. Die meisten Zeugen blieben anonym oder gaben nur bruchstückhafte Details preis. Kein Foto, keine Videoaufnahmen, keine nachweisbaren Spuren. Oft beruhen die Erzählungen auf Erlebnissen, die Jahre später aufgeschrieben wurden. Und wie man weiß, kann sich Erinnerung verändern – vor allem, wenn Angst und Suggestion im Spiel sind.

Hier kommen die Medien ins Spiel. Schon in den frühen 2000ern griffen Online-Portale und Nachrichtenseiten das Thema auf. Später folgten Podcasts, YouTube-Dokus und Netflix-Formate, die die Geschichten filmisch inszenierten. Jeder Klick, jede neue Erzählung verstärkte den Mythos – und gab ihm eine Art Glaubwürdigkeit durch Wiederholung. Wenn man dieselbe Geschichte dutzendfach hört, denkt das Gehirn irgendwann: „Da muss doch was dran sein.“

Interessanterweise zeigen analysierte Berichte aus verschiedenen Ländern ähnliche Strukturen: nächtliche Begegnungen, Bitten um Einlass, ein plötzlicher Anstieg körperlicher Symptome wie Übelkeit, Schwindel oder Angst. Dieses Muster legt nahe, dass es sich weniger um echte Wesen handelt, sondern um ein psychologisches Phänomen – vielleicht getrieben von Schlafmangel, Stress oder kollektiver Suggestion. Manche Experten vergleichen es sogar mit den Sichtungen der „Men in Black“ in den 1950ern oder UFO-Erlebnissen – Ereignisse, die genauso stark durch Medien und kollektive Erwartungen geprägt wurden.

Aber selbst mit dieser rationalen Erklärung bleibt etwas… Unbefriedigendes. Menschen, die solche Begegnungen schildern, wirken selten wie reine Lügner. Sie sind überzeugt von dem, was sie erlebt haben. Und genau hier entsteht das Spannungsfeld zwischen Skepsis und Faszination. Unser rationales Denken sagt: „Das kann nicht echt sein.“ Aber ein Teil von uns – der, der nachts die Tür doppelt abschließt – fragt sich leise: „Was, wenn doch?“

Vielleicht liegt darin das wahre Geheimnis der Black Eyed Children. Sie sind weniger ein Beweis für Übernatürliches, sondern ein Spiegel für unsere Sehnsucht nach dem Unerklärlichen. Ein modernes Lagerfeuerphänomen in einer Welt, die immer weniger Platz für Wunder lässt. Und solange Menschen diese Geschichten weitererzählen, solange wir uns gruseln, aber doch nicht wegsehen können, wird dieser Mythos weiterleben – irgendwo zwischen Fiktion, Gänsehaut und dem ewigen Flackern unserer eigenen Fantasie.

Zwischen Mythos, Angst und kollektiver Vorstellungskraft

Die Black Eyed Children sind mehr als nur eine moderne Gruselgeschichte – sie sind ein Phänomen, das zeigt, wie stark Angst und Fantasie miteinander verflochten sind. Ob real oder erfunden, sie verkörpern das Unheimliche in uns selbst: die Angst vor dem Unerklärlichen, das an unsere Tür klopft.

Wer über diese Kinder liest, blickt auch ein Stück weit in die eigene Dunkelheit. Und vielleicht ist genau das der Grund, warum die Legende niemals verschwindet – weil sie uns an die Macht unserer Geschichten erinnert.

Teile deine Meinung: Glaubst du, die Black Eyed Children existieren – oder sind sie nur das Spiegelbild unserer tiefsten Ängste?