Die verheerendsten Erdbeben aller Zeiten – die größten Erdbeben der Geschichte und ihre Folgen

„In nur vier Minuten erschütterte ein Beben die Erde – und tötete über 200.000 Menschen.“

Solche Katastrophen zeigen, wie klein der Mensch gegen die Kräfte der Natur ist. Erdbeben sind unberechenbar, zerstörerisch und oft tödlich – sie hinterlassen Ruinen, Leid und historische Narben. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die größten Erdbeben aller Zeiten, auf ihre Ursachen, Auswirkungen und die Lehren, die die Menschheit daraus zog.

Ob Chile, Japan oder Indonesien – jedes dieser Beben hat Geschichte geschrieben. Lass uns gemeinsam in die erschütterndsten Momente unseres Planeten eintauchen.

Was verursacht Erdbeben überhaupt? – Der Ursprung der Naturgewalt

Wenn du dich jemals gefragt hast, warum die Erde plötzlich bebt, obwohl alles ruhig scheint – hier kommt die Antwort: Es liegt tief unter unseren Füßen. Und nein, es hat nichts mit Wut der Götter zu tun, auch wenn frühere Zivilisationen das glaubten. Der wahre Grund für die größten Erdbeben der Geschichte ist viel wissenschaftlicher – und irgendwie noch beeindruckender.

Die Erde ist nämlich kein fester Ball, wie man vielleicht denkt. Sie besteht aus riesigen Platten – sogenannten tektonischen Platten –, die auf einer zähflüssigen Schicht aus Magma schwimmen. Diese Platten bewegen sich ständig, nur eben sehr, sehr langsam. Aber wenn sie aneinanderstoßen, sich verhaken oder aneinander vorbeischieben, staut sich über Jahre oder sogar Jahrhunderte eine gigantische Spannung auf. Und irgendwann – zack – entlädt sich diese Energie schlagartig. Genau das ist ein Erdbeben.

Ich finde, das ist ein bisschen wie beim Gummiband: Du ziehst und ziehst, bis es reißt. Nur dass hier keine Finger weh tun, sondern ganze Städte einstürzen können. Besonders an den sogenannten Plattengrenzen kracht es regelmäßig – etwa am Pazifischen Feuerring, wo viele der stärksten Erdbeben aller Zeiten passiert sind. Chile, Japan, Indonesien – sie alle liegen direkt auf diesen geologisch aktiven Zonen.

Aber was passiert da genau im Inneren der Erde, wenn sie bebt? Der Punkt, an dem die Spannung sich löst, nennt sich Erdbebenherd oder Hypozentrum. Von dort breiten sich seismische Wellen aus, ähnlich wie Wellen auf dem Wasser, wenn du einen Stein hineinwirfst. Der Punkt direkt über dem Herd, also an der Erdoberfläche, ist das Epizentrum – dort spüren wir das Beben am stärksten. Je näher man dran ist, desto heftiger schüttelt’s.

Die Stärke eines Erdbebens wird durch seine Magnitude beschrieben. Früher hat man dafür die bekannte Richter-Skala verwendet, die von 1 bis 10 geht – wobei 10 so gut wie nie erreicht wird. Heute nutzt man meist die Momenten-Magnituden-Skala (Mw), weil sie genauer misst, wie viel Energie tatsächlich freigesetzt wird. Das heftigste je gemessene Beben war das in Chile 1960 – mit einer Magnitude von 9,5. Kaum vorstellbar, oder? Ganze Küstenstreifen haben sich damals um mehrere Meter verschoben.

Jetzt fragst du dich vielleicht: Warum sind manche Regionen gefährdeter als andere? Ganz einfach – sie liegen dort, wo sich Platten treffen. Japan zum Beispiel sitzt auf gleich vier tektonischen Platten! In Mitteleuropa dagegen ist es vergleichsweise ruhig. Trotzdem spürt man auch hier ab und zu leichte Beben, weil Spannungen sich nie ganz vermeiden lassen.

Und was ich echt spannend finde: Die Erde „atmet“ quasi. Diese Bewegungen, so gefährlich sie auch sein mögen, sind ein Teil des natürlichen Kreislaufs unseres Planeten. Ohne sie gäbe es keine Gebirge, keine Vulkane, keine neuen Landmassen. Erdbeben sind also nicht nur zerstörerisch – sie formen die Welt, in der wir leben.

Wenn man das nächste Mal ein Beben in den Nachrichten sieht, sollte man sich also klar machen: Es ist nicht einfach nur ein „Zittern der Erde“. Es ist ein Blick in die unglaubliche Kraft der Natur – und in die unaufhörliche Bewegung des Planeten unter unseren Füßen.

Die größten Erdbeben der Weltgeschichte

Wenn wir über Naturgewalten reden, dann stehen die größten Erdbeben ganz oben auf der Liste. Kein Sturm, kein Vulkanausbruch kann so plötzlich und gnadenlos zuschlagen. Innerhalb weniger Sekunden kann sich die Welt buchstäblich verändern – Straßen brechen auf, Gebäude stürzen ein, ganze Küsten sinken ab. Und was bleibt, sind Zahlen, die einem Gänsehaut machen.

Das bislang stärkste jemals gemessene Erdbeben ereignete sich am 22. Mai 1960 in Chile. Magnitude 9,5 – der höchste Wert auf der Momenten-Magnituden-Skala, die heute die alte Richter-Skala ersetzt. Die Erde bebte ganze zehn Minuten lang. Zehn Minuten! Allein diese Vorstellung ist absurd. Das Epizentrum lag bei Valdivia, im Süden des Landes. Der dadurch ausgelöste Tsunami überquerte den Pazifik, traf Neuseeland, Japan und sogar die Küsten der Philippinen. Rund 1.600 Menschen kamen ums Leben, Zehntausende wurden obdachlos. Ganze Landstriche versanken im Meer. Zeitzeugen berichteten, dass sich der Boden unter ihnen anfühlte, „als würde man auf einem schwimmenden Teppich stehen“.

Nur vier Jahre später, 1964, bebte die Erde erneut – diesmal in Alaska. Das sogenannte „Great Alaska Earthquake“ erreichte eine Magnitude von 9,2 und dauerte etwa viereinhalb Minuten. Auch hier kam es zu einem gewaltigen Tsunami, der ganze Küstenstädte wegriss. Besonders tragisch: Viele Opfer starben nicht direkt durch das Beben, sondern durch Erdrutsche und die gewaltige Flutwelle, die danach kam. Anchorage, die größte Stadt des Bundesstaates, wurde fast komplett zerstört. Interessanterweise brachte dieses Beben den Geologen entscheidende Erkenntnisse über die Plattentektonik – die Grundlage unseres heutigen Verständnisses von Erdbeben.

Springen wir in die jüngere Geschichte: 2004, Sumatra-Andamanen-Erdbeben. Magnitude 9,1. Es begann vor der Küste Indonesiens und löste den vielleicht bekanntesten Tsunami der Neuzeit aus. Innerhalb von Stunden trafen meterhohe Wellen auf Thailand, Sri Lanka, Indien und Ostafrika. Mehr als 230.000 Menschen verloren ihr Leben – eine Zahl, die kaum zu begreifen ist. Ganze Dörfer wurden ausgelöscht, Familien für immer getrennt. Satellitenaufnahmen zeigten später, dass sich Teile des Meeresbodens um bis zu 20 Meter verschoben hatten. Man kann sich das kaum vorstellen: Die Erde selbst wurde an diesem Tag geformt – im wahrsten Sinne.

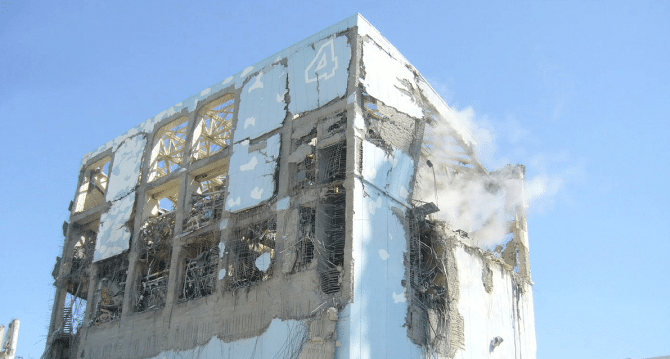

Dann kam Japan, 2011. Das Tōhoku-Erdbeben mit einer Magnitude von 9,0 erschütterte die Region vor der Ostküste und löste eine Kettenreaktion aus: Ein Tsunami traf die Küste mit Wellen von bis zu 40 Metern Höhe. Und als wäre das nicht genug, führte die Katastrophe zur nuklearen Katastrophe von Fukushima. Über 18.000 Menschen starben. Was viele nicht wissen: Der gesamte Inselstaat hat sich durch das Beben um mehrere Zentimeter verschoben. Selbst die Erdachse veränderte sich minimal – ja, die Erde wackelte buchstäblich in ihrer Bahn.

Natürlich gibt es noch viele andere verheerende Ereignisse: Das Erdbeben von Lissabon (1755) mit geschätzten 8,5 bis 9,0, das nicht nur eine Stadt, sondern auch den Glauben vieler Menschen erschütterte. Oder San Francisco 1906, das 80 % der Stadt zerstörte und die Geburtsstunde moderner Bauvorschriften einleitete.

Was all diese stärksten Erdbeben gemeinsam haben, ist nicht nur ihre physische Zerstörung. Es ist die Erinnerung, die sie hinterlassen. In Chroniken, Fotos und Augenzeugenberichten – Geschichten von Panik, Mut und unbegreiflicher Naturgewalt. Viele dieser Menschen erzählen noch Jahrzehnte später, wie die Erde unter ihnen „atmete“.

Und vielleicht ist genau das der Punkt: Die Erde lebt. Sie bewegt sich, sie verändert sich – und manchmal erinnert sie uns brutal daran, wer hier wirklich die Kontrolle hat.

Wenn die Erde das Meer erzittern lässt – Erdbeben und Tsunamis

Kaum etwas zeigt die rohe Gewalt unseres Planeten so eindrucksvoll wie ein Tsunami. Diese gigantischen Wellen entstehen, wenn sich die Erde selbst bewegt – buchstäblich. Und ja, die größten Erdbeben der Weltgeschichte waren oft der Auslöser dafür. Ein einziger Ruck tief unter dem Meer kann ausreichen, um Millionen Tonnen Wasser in Bewegung zu setzen. Das Ergebnis? Eine unaufhaltsame Wand aus Wasser, die über ganze Küstenregionen hinwegrollt.

Aber wie genau passiert das eigentlich? Ganz einfach (und gleichzeitig unfassbar komplex): Wenn sich zwei tektonische Platten unter dem Ozean verschieben, hebt oder senkt sich der Meeresboden plötzlich. Diese Verlagerung verdrängt Wassermassen – und die müssen irgendwo hin. Innerhalb von Sekunden beginnt das Meer, sich zu bewegen. Von außen sieht das erst kaum jemand. Auf offener See kann ein Tsunami wellenartig aussehen, manchmal nur einen Meter hoch. Doch je näher er der Küste kommt, desto mehr baut sich seine Energie auf. Dann wird aus einem unscheinbaren Wellenkamm eine unvorstellbare Flutwand.

Das wohl bekannteste Beispiel: der Tsunami von 2004 in Indonesien. Ausgelöst durch ein Seebeben der Stärke 9,1 vor der Küste von Sumatra. Der Meeresboden verschob sich um rund 15 Meter – das ist, als würde ein ganzes Stück Erde einfach verrückt werden. Innerhalb weniger Minuten trafen Wellen von bis zu 30 Metern Höhe auf die Küsten Südostasiens. Sri Lanka, Thailand, Indien, selbst Ostafrika – alle spürten die Folgen. Über 230.000 Menschen verloren ihr Leben. Ganze Städte wurden ausgelöscht, Strände verschwanden.

Ich erinnere mich noch, wie die Bilder um die Welt gingen. Menschen, die ahnungslos am Strand standen, weil das Meer sich plötzlich zurückzog. Niemand verstand, was das bedeutete. Das Wasser „atmete ein“, bevor es zurückschlug. Diese Minuten hätten über Leben und Tod entscheiden können – hätten die Menschen gewusst, was da passiert.

Und genau deshalb sind Frühwarnsysteme so wichtig. Heute überwachen hunderte Messstationen weltweit jede seismische Aktivität. Wenn irgendwo im Pazifik ein starkes Beben registriert wird, gehen innerhalb von Sekunden Signale an Küstenländer. Satelliten und Bojen im Ozean messen Druckveränderungen, um Tsunamis zu erkennen. In Japan beispielsweise hat man nach dem verheerenden Tōhoku-Beben 2011 massiv investiert. Innerhalb von Minuten kann dort die Bevölkerung über Lautsprecher, Handyalarme und Sirenen gewarnt werden. Klingt simpel, rettet aber Tausende Leben.

Trotzdem bleibt das Risiko enorm – besonders für dicht besiedelte Küstenregionen. Länder wie Indonesien, die Philippinen, Chile oder Peru liegen direkt auf aktiven Subduktionszonen, wo Platten ständig in Bewegung sind. Dort ist die Gefahr nicht die Frage des Ob, sondern des Wann. Und mit dem Klimawandel, der den Meeresspiegel ansteigen lässt, verschärft sich das Problem noch weiter. Selbst ein „kleiner“ Tsunami kann heute ganze Landstriche überfluten, die früher sicher waren.

Was viele nicht wissen: Tsunamis können auch über 10 Stunden unterwegs sein. Der von 2004 brauchte etwa sieben Stunden, um die Küste Afrikas zu erreichen. Und noch 20 Stunden später rollten Wellen durch den Atlantik. Es ist, als würde der Planet selbst nachbeben – nicht nur im Boden, sondern im Wasser.

Die Folgen solcher Katastrophen sind immens: zerstörte Infrastruktur, verseuchte Trinkwasserquellen, langfristige Fluchtbewegungen. Ganze Gemeinden verschwinden – nicht nur physisch, sondern auch kulturell. Viele indigene Völker, deren Lebensraum an Küsten liegt, verlieren mit einem Tsunami nicht nur ihre Häuser, sondern ihre Geschichte.

Am Ende zeigen uns Erdbeben und Tsunamis eines ganz deutlich: Wir sind Gäste auf einem lebendigen Planeten, der sich nicht zähmen lässt. Frühwarnsysteme, Schutzmauern und Technik – all das hilft, aber absolute Sicherheit gibt’s nicht. Wenn die Erde das Meer erzittern lässt, dann erinnert sie uns daran, dass Naturgewalten keine Grenzen kennen. Und dass wir ihre Zeichen besser verstehen sollten – bevor sie wieder zuschlagen.

Die schlimmsten Erdbebenkatastrophen nach Opfern

Wenn man über die größten Erdbeben spricht, denkt man meist an Zahlen – Magnitude, Stärke, Dauer. Doch hinter jeder dieser Zahlen stehen Menschen. Familien, Städte, ganze Generationen, die in wenigen Minuten alles verloren haben. Und was viele vergessen: Die Zahl der Todesopfer hängt oft gar nicht nur von der Stärke eines Bebens ab. Es sind andere Faktoren – Bauweise, Bevölkerungsdichte, Zeit, Ort – die darüber entscheiden, ob ein Erdbeben zur Katastrophe wird oder „nur“ zu einer Schlagzeile.

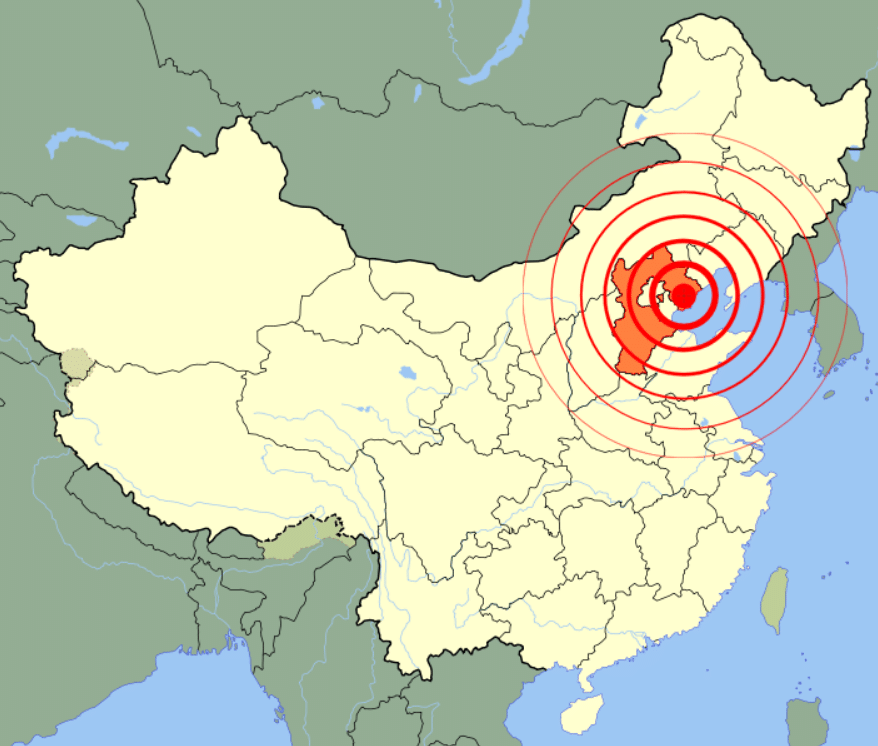

Eines der tödlichsten Erdbeben der Geschichte traf China im Jahr 1556 – das Shaanxi-Beben. Damals gab es keine seismischen Messgeräte, aber Schätzungen zufolge hatte es eine Magnitude von etwa 8,0. Trotzdem kamen über 830.000 Menschen ums Leben. Unfassbar. Der Grund? Viele Menschen lebten damals in sogenannten „Yaodongs“, Höhlenwohnungen, die in den Lössboden gegraben waren. Als die Erde bebte, brachen diese Höhlen wie Kartenhäuser zusammen. Ganze Dörfer wurden unter Staub und Geröll begraben. Keine Chance auf Rettung.

Ein weiteres tragisches Beispiel: Tanshan, China, 1976. Mit einer Magnitude von 7,5 war es technisch gesehen kein Rekordbeben. Aber es forderte schätzungsweise 240.000 bis 300.000 Menschenleben. Die Stadt Tangshan war dicht besiedelt, die Gebäude schlecht gebaut, und das Beben kam mitten in der Nacht. Die Menschen schliefen, als ihre Häuser einstürzten. Augenzeugen berichteten, dass der Boden „wie eine Welle“ durch die Stadt lief. Und als es vorbei war, blieb nichts übrig – keine Straßen, keine Krankenhäuser, keine Kommunikation. Die Rettungskräfte standen vor einem Trümmermeer.

Ähnlich verheerend war das Erdbeben von Haiti im Jahr 2010. Magnitude 7,0 – nicht extrem hoch, aber das Land war völlig unvorbereitet. Schwache Gebäude, schlechte Infrastruktur, kaum Notfallpläne. Innerhalb von 30 Sekunden stürzte die Hauptstadt Port-au-Prince in sich zusammen. Über 220.000 Tote, hunderttausende Verletzte, Millionen ohne Zuhause. Selbst Jahre später kämpft das Land mit den Folgen. Hier wurde besonders deutlich, dass Armut und fehlende Bauvorschriften oft gefährlicher sind als die Natur selbst.

Doch es sind nicht nur Tragödien, die aus solchen Momenten entstehen. Immer wieder zeigen sich auch unglaubliche Heldengeschichten. Menschen, die tagelang in den Trümmern überleben. Retter, die ohne Ausrüstung graben, mit bloßen Händen. Nach dem Beben in Haiti gab es Berichte von Kindern, die unter eingestürzten Schulen über eine Woche lang durchhielten – ein Wunder, das der Welt kurz Hoffnung schenkte.

Und dann war da noch das Erdbeben von Japan 2011. Auch wenn die Opferzahl mit rund 18.000 geringer war als bei anderen Katastrophen, zeigte es etwas anderes: dass selbst ein hochtechnologisches Land verletzlich ist. Die Katastrophe löste nicht nur einen Tsunami aus, sondern auch den Atomunfall in Fukushima – eine Tragödie, die noch Jahrzehnte nachwirkt.

Was diese Beispiele zeigen? Die Zerstörungskraft eines Erdbebens hängt nicht allein von der Magnitude ab. Es ist eine Kombination aus Ort, Zeit, Bauweise und Vorbereitung. Ein Beben der Stärke 7 in Japan kann relativ „glimpflich“ ausgehen – dank moderner Gebäude und Frühwarnsysteme. Dasselbe Beben in einer armen Region ohne stabile Häuser kann Zehntausende Leben kosten.

Das ist wohl das Bitterste an der Sache: Natur kennt keine Gerechtigkeit. Aber sie zeigt uns, wie entscheidend menschliches Handeln ist. Jede Vorschrift, jedes Frühwarnsystem, jede Schulung kann Leben retten. Und genau deshalb sprechen wir über diese Katastrophen – nicht, um Angst zu machen, sondern um zu verstehen. Damit die nächsten großen Erdbeben, die unweigerlich kommen werden, weniger Leben fordern als die letzten.

Die Erde vergisst nie – aber wir können lernen

Erdbeben erinnern uns daran, dass wir auf einem lebendigen, sich bewegenden Planeten leben. Die größten Erdbeben der Geschichte haben unzählige Leben gefordert – aber sie haben auch Fortschritt, Forschung und globale Solidarität hervorgebracht.

Wenn du mehr über Naturkatastrophen und ihre Hintergründe erfahren möchtest, bleib dran – auf True Case findest du regelmäßig neue Beiträge über die faszinierenden und erschreckenden Kräfte unserer Erde.