Der Ausbruch des Vesuv – Pompejis letzter Tag

„An diesem Tag schien die Sonne selbst zu erlöschen“, schrieb Plinius der Jüngere über einen der verheerendsten Vulkanausbrüche der Menschheitsgeschichte. Der Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 n. Chr. zählt zu den Ereignissen, die die Vergangenheit mit einer brutalen Klarheit einfrieren ließen. Pompeji war eine lebendige, wohlhabende Stadt – voll von Märkten, Tavernen, Thermen und einem pulsierenden Alltag. Innerhalb von Stunden wurde sie zu einem stummen Zeitkapsel-Monument menschlicher Verletzlichkeit.

Was mich an der Geschichte von Vesuv und Pompeji so packt? Sie verbindet Wissenschaft, Tragödie, Archäologie und pure menschliche Dramatik. Du siehst, wie Naturgewalt im Bruchteil eines Moments alles verändern kann – und wie viel wir Jahrtausende später noch daraus lernen können! Die Faszination für diese Katastrophe ist ungebrochen, und die Erkenntnisse aus moderner Forschung machen das Ereignis noch eindrucksvoller.

Die Stadt Pompeji vor dem Ausbruch – Alltag, Wohlstand und römische Kultur

Der Alltag in Pompeji vor dem Ausbruch fühlt sich fast schon unheimlich lebendig an, wenn man sich in die alten Straßen hineindenkt. Und weil wir hier über Vesuv Pompeji sprechen, muss man verstehen, wie sehr diese Stadt gebrummt hat, bevor alles unterging. Innerhalb der ersten Schritte durch die Ruinen merkst du sofort: Das hier war kein Provinznest. Das war eine Luxusstadt. Eine römische Metropole, die sich ihrer eigenen Bedeutung ziemlich bewusst war… vielleicht ein bisschen zu bewusst, wenn man bedenkt, wie nah sie am Vesuv lag.

Pompeji lag exakt dort, wo es im Römischen Reich am meisten Sinn ergab – mitten in einem Knotenpunkt aus Handelsrouten. Das fruchtbare Land rund um den Golf von Neapel war damals sowas wie das Instagram-Highlight der Reichen. Landwirtschaft boomte, Wein war ein Exportschlager (Falernischer Wein war DER Shit seiner Zeit), und das Meer brachte frischen Fisch im Dauerlauf. Händler aus Afrika, Griechenland und dem Osten kamen rein und raus. Es ist verrückt, wie global vernetzt diese Leute waren, obwohl das alles fast 2.000 Jahre her ist. Die Wirtschaft war dadurch nicht nur stabil, sie war breit aufgestellt – Landwirtschaft, Handwerk, Handel, Gastronomie, Sexarbeit, Thermalbäder… Pompeji war ein komplettes Ökosystem.

Die gesellschaftliche Schichtung war allerdings gnadenlos sichtbar. Wohlhabende Patrizier lebten in Villen, die so prunkvoll waren, dass man heute teilweise nicht mal glaubt, dass das echte Wohnhäuser waren – Wandmalereien, Marmor, Innenhöfe, Springbrunnen, die ganze Palette. Freigelassene, die sich hochgearbeitet hatten, führten oft Geschäfte oder Handwerksbetriebe. Sklaven erledigten den Großteil der körperlichen Arbeit. Und dann waren da die Gäste der Thermen, Tavernen und Bordelle – eine bunte Mischung aus Bürgern, Matrosen, Reisenden und manchmal einfach Leuten, die nur einen billigen Wein suchten. Die soziale Vielfalt war überall spürbar.

Wenn du dir heute den Stadtplan von Pompeji anschaust, wirst du merken, dass er unfassbar modern wirkt. Gerade Straßen, klare Quartiere, öffentliche Plätze, Tempel, Märkte. Die Römer wussten, wie man Städte baut. Das Forum war das Herzstück, eingerahmt von Verwaltungsgebäuden und religiösen Heiligtümern. Und dann die Thermen – ein römisches Must-have. Fast wie die Wellness-Tempel von heute, nur sozialer und definitiv lauter. Die Architektur war funktional und trotzdem künstlerisch. Die Häuser waren oft bemalt, innen wie außen. Sogar manche Straßen hatten damals schon so etwas wie Zebrastreifen – die berühmten Trittsteine für Fußgänger.

Religiöse Rituale waren fester Bestandteil des Alltags. Es gab Hausaltäre (Lararia), an denen die Familien ihren Schutzgeistern Opfergaben darbrachten. Überall in der Stadt standen Tempel – für Jupiter, Isis, Venus. Und dann diese Feste! Wer denkt, die Römer seien steif gewesen, hat noch nie von ihren Feierkulturen gehört. Spiele, Paraden, Bankette, Opferzeremonien. Religion war nicht nur spirituell, sie war sozial. Ein Ort, an dem man sich traf, aß, trank, redete, diskutierte. Und ja, manchmal auch ein Ort, an dem Politik gemacht wurde.

Warum also galt Pompeji als Luxusstadt? Ganz einfach: Geld, Lage, Kultur. Die Elite hatte Sommerresidenzen entlang der Küste, und in Pompeji konnte man so ziemlich alles haben – hochwertigen Schmuck, exotische Lebensmittel, feine Stoffe, Unterhaltung. Reiche Römer liebten diesen Ort, weil er gleichzeitig bodenständig und dekadent war. Ein bisschen wie ein Mix aus Ferienort, Geschäftsmetropole und Vergnügungsviertel.

Spannend ist allerdings, dass einige Bewohner wohl wussten, dass die Region vulkanisch instabil war. Es gab Erdbeben – das große Beben von 62 n. Chr. war besonders heftig. Viele Häuser wurden nie komplett repariert. Die Bevölkerung lebte also mit Warnzeichen. Manche Historiker meinen, man habe den Vesuv einfach nicht als Gefahr erkannt, weil er seit Jahrhunderten ruhig war. Andere sagen, die Menschen hätten sich an den Rumms der Erde gewöhnt. Vielleicht war es auch eine Mischung aus Ignoranz und Optimismus – so wie Menschen heute manchmal auch Erdrutsche, Überschwemmungen oder Erdbeben unterschätzen, weil „schon lange nichts mehr passiert ist“.

Je mehr man über den Alltag Pompejis erfährt, desto deutlicher wird: Diese Stadt war im Vollgas-Modus unterwegs. Niemand rechnete damit, dass der Vesuv nur wenige Jahre später alles begraben würde. Und genau das macht ihre Geschichte heute so greifbar und tragisch – weil sie uns zeigt, wie schnell alles kippen kann, selbst in einer scheinbar perfekten Welt.

Wenn du willst, kann ich jetzt den nächsten Abschnitt schreiben oder dir einen Ideogram-Prompt für die Szene erstellen – die Details aus Pompejis Alltag bieten dafür unglaublich viel visuelles Material.

Der Vesuv – ein unterschätzter Vulkan

Der Vesuv wirkt auf den ersten Blick wie ein friedlicher Riese. Wenn du heute am Golf von Neapel stehst und diese Silhouette siehst, denkst du vermutlich eher an Postkartenromantik als an eine tickende Zeitbombe. Aber genau darin liegt das Problem: Der Vesuv wurde schon immer unterschätzt. Und ganz ehrlich, manchmal packt mich richtig die Frustration, wenn ich darüber lese, wie oft dieser Vulkan Warnzeichen ausgesendet hat – und wie oft Menschen sie ignorierten. Vor allem im Kontext von Vesuv Pompeji wird das richtig heftig deutlich.

Geologisch gesehen sitzt der Vesuv genau dort, wo man eigentlich keinen Wohnort errichten sollte: am Rand der Eurasischen und der Afrikanischen Platte. Dort schiebt sich die afrikanische Platte langsam unter die eurasische – ein Prozess, der Magma erzeugt, Gasdruck aufbaut und irgendwann in einem Ausbruch explodieren kann. Der Vesuv ist ein sogenannter Schichtvulkan, also einer dieser hochriskanten Vulkantypen, die sowohl explosive als auch effusive Eruptionen hinkriegen. Kurz gesagt: langsam dahinfließende Lava oder gleich der volle Pyroklastik-Schock. Ein Extrem oder das andere.

Wenn man bedenkt, dass Pompeji genau auf diesem vulkanischen Untergrund klebte, fragt man sich schnell: Warum erkannten die Römer den Vesuv nicht als Gefahr? Verrückterweise gab es damals keine Erinnerung an große Ausbrüche. Der Vulkan hatte Hunderte Jahre geschlafen. Und in der Antike galt: Was lange ruhig ist, ist harmlos. Die Römer dachten tatsächlich, der Vesuv sei ein normaler Berg. Plinius der Ältere beschreibt ihn nicht einmal als Vulkan, sondern eher als geologisch unscheinbar. Das ist fast schon tragisch, wenn man weiß, was später passiert ist. Außerdem waren die Menschen damals Erdstöße gewohnt. Die Region Kampanien ist ein natürlicher Hotspot für seismische Aktivität – die Leute dachten: „Ist halt wieder eins von diesen Erdbeben.“ Fatal falsch!

Dabei gab’s frühere Ausbrüche. Nicht nur der von 79 n. Chr., sondern auch ein prähistorischer Mega-Ausbruch vor etwa 3.800 Jahren, der unter dem Namen „Avellino-Eruption“ bekannt ist. Damals wurden ganze Siedlungen der Bronzezeit ausgelöscht. Für uns moderne Menschen sind solche Funde leicht zu datieren, aber für die Römer lagen sie weit außerhalb mündlicher Überlieferung. Man kann also niemandem die Schuld geben, dass sie das Risiko nicht einschätzen konnten. Trotzdem – die Warnzeichen waren da. Seit dem Erdbeben von 62 n. Chr. bebte Pompeji immer wieder leicht. Häuser blieben beschädigt, Mauern wurden nur provisorisch repariert. Das wäre eigentlich ein gigantisches Red Flag gewesen, aber die Leute hatten andere Sorgen: Geschäfte liefen, Märkte riefen, das Leben war gut.

Der Vesuv selbst ist im Inneren ein echter Sonderfall. Sein Magma enthält extrem viel Gas. Das ist das Gefährliche. Je mehr Gas, desto explosiver der Ausbruch. Solche Vulkane können innerhalb von Minuten eine Eruptionssäule in den Himmel jagen, die dann zu tödlichen Aschewolken und pyroklastischen Strömen zusammenbricht. Und genau dieser Mechanismus hat Pompeji zerstört. Es war kein gemütliches Lavageplätscher. Es war ein Hochdruck-Monster, das alles überrannte.

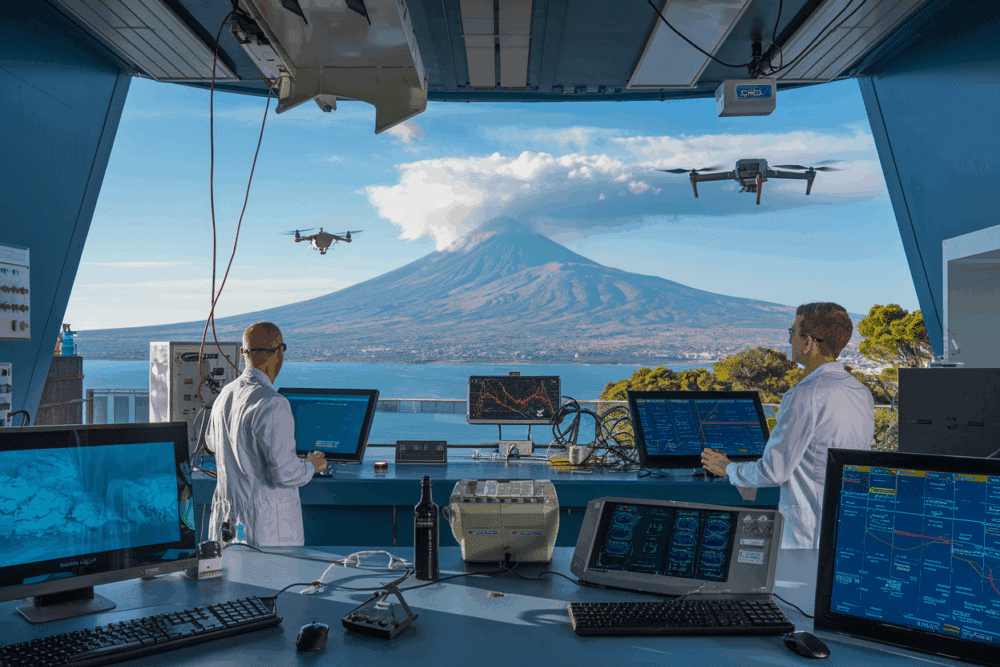

Was mich jedes Mal umhaut: Die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen, dass der Vesuv immer noch aktiv ist – und nicht im „ach, ein bisschen Gluckern“-Modus. Die letzte Eruption war 1944. Geologen beobachten kontinuierlich Magmabewegungen, Bodenhebungen und Gasemissionen. Vor allem das Osservatorio Vesuviano (eines der ältesten Vulkanforschungszentren der Welt) überwacht den Berg mit Hightech: Seismometer, GPS-Messstationen, Drohnen, Spektrometer. Der Vesuv schläft nicht. Und er hat laut Forschung das Potenzial, wieder explosiv zu werden.

Die Berechnungen zeigen außerdem: Wenn der Vesuv eines Tages erneut groß ausbricht, wären über 600.000 Menschen betroffen. Die „rote Zone“ rund um den Vulkan ist dicht besiedelt. Das ist genau der Grund, warum Pompeji als Mahnmal so wichtig bleibt. Nicht nur als archäologische Sensation, sondern als Warnung.

Und ja, manchmal denke ich echt: Leute, wir haben diese Stadt als Zeitkapsel bekommen, damit wir lernen, nicht dieselben Fehler zu wiederholen. Der Vesuv ist kein harmloser Hügel. Er ist ein hochkomplexer, explosiver Vulkan mit einer Geschichte, die man ernst nehmen muss – egal wie friedlich der Himmel über Neapel gerade aussieht.

Wenn du magst, springe ich direkt in den nächsten Abschnitt oder bereite dir die Prompts für dein Titelbild vor – der Vesuv liefert starke Bilder.

Der Ausbruch 79 n. Chr. – Chronologie einer Katastrophe

Der Ausbruch 79 n. Chr. ist untrennbar mit dem verbunden, was wir heute über Vesuv Pompeji wissen. Und ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich mich wieder in diese Chronologie hineinlese, packt mich so eine Mischung aus Faszination und Frust. Faszination, weil die antiken Quellen – vor allem Plinius der Jüngere – eine fast filmreife Beschreibung liefern. Frust, weil man beim Lesen ständig denkt: „Leute, die Warnzeichen waren da… warum hat niemand verstanden, was da gleich passiert?“ Aber wahrscheinlich hätten wir es damals auch nicht besser gerafft.

Plinius der Jüngere war ja sowas wie der unfreiwillige Live-Reporter dieser Katastrophe. In zwei berühmten Briefen schilderte er, wie sein Onkel – Plinius der Ältere – vom Ausbruch erfuhr, aufs Boot sprang und versuchte, Menschen zu retten. Plinius beschreibt die Eruptionswolke als „eine Pinie“, weil sie sich wie ein riesiger Schirm in den Himmel wölbte. Das ist eine unglaublich präzise Darstellung für die sogenannte „Plinianische Eruption“, ein Begriff, der später nach ihm benannt wurde. Allein das zeigt, wie heftig der Vesuv da explodiert ist.

Die ersten Anzeichen waren Erdstöße. Nicht ungewöhnlich, aber stärker als sonst. Dann rieselte Asche vom Himmel – erst sanft, dann dichter. Stell dir vor, du stehst morgens auf, und die Sonne wirkt plötzlich grau und fremd. Das war der Moment, in dem viele Bewohner begriffen haben, dass irgendwas nicht stimmt. Aber dann wurde die Asche zu einer schwarzen Wand. Häuserdächer begannen einzuknicken. Menschen rannten mit Tüchern vor dem Gesicht durch die Straßen. Manche versuchten, in Richtung Meer zu fliehen, andere suchten in ihren Häusern Schutz. In solchen Momenten gibt’s keine Logik mehr, nur noch Instinkt.

Der Verlauf über fast 24 Stunden war wie eine brutale Achterbahn. Zuerst die Eruptionssäule, die kilometerhoch aufstieg. Dann stundenlanger Ascheregen, der Pompeji langsam erstickte. Und dann – der absolute Gamechanger: die pyroklastischen Ströme. Heiße Gaslawinen, die mit bis zu 300 km/h durch die Gegend schossen. Das Ding war so tödlich, dass du im Grunde keine Chance hattest. Pompeji wurde in mehreren Wellen getroffen. Herculaneum sogar noch früher und heftiger.

Was mich immer wieder schockiert, sind die unterschiedlichen Todesursachen, die Forscher heute rekonstruieren können. Viele starben durch Ersticken – der Aschefall war so dicht, dass sich die Atemwege innerhalb von Minuten zusetzten. Andere wurden von einstürzenden Dächern erschlagen. Die Körperhaltungen vieler Opfer zeigen Panik, Fluchtversuche, manche klammerten sich an Familienmitglieder. Aber die schlimmste Ursache war der finale pyroklastische Strom. Der traf die Stadt mit so hoher Temperatur, dass die Menschen in Sekundenbruchteilen starben. Viele starben nicht qualvoll, sondern sofort – ein makabrer Trost, aber immerhin ein Trost.

Warum war die Katastrophe so plötzlich und fatal? Die einfache Antwort: Weil die Menschen keine Ahnung hatten, wie ein Vulkan funktioniert. Und der Vesuv war damals seit Jahrhunderten ruhig, was trügerische Sicherheit erzeugt hat. Die Römer kannten keine geologischen Prozesse, kein Vulkanmonitoring, keine Frühwarnsysteme. Auch das Erdbeben von 62 n. Chr., das eigentlich als massives Warnsignal hätte gelten müssen, wurde nicht richtig gedeutet. Die Leute lebten einfach weiter. Und als der Vesuv loslegte, ging alles so schnell, dass selbst moderne Katastrophenschutzsysteme ins Schwitzen geraten wären.

Die Chronologie dieser 24 Stunden ist wie eine Zeitleiste der Eskalation. Schritt für Schritt. Stunde für Stunde. Und sie zeigt, wie Naturgewalten funktionieren: plötzlich, brutal, unbeeindruckt davon, wie wohlhabend, stolz oder fortschrittlich eine Zivilisation ist.

Wenn du möchtest, schreibe ich dir jetzt direkt den nächsten Abschnitt oder erstelle visuelle Prompts für die Schlüsselszenen dieses Ausbruchs – gerade diese Chronologie liefert unfassbar starke Bilder.

Das Schicksal der Bewohner – Flucht, Panik und letzte Momente

Das Schicksal der Bewohner von Pompeji ist der Punkt, an dem die Geschichte von Vesuv Pompeji richtig unter die Haut geht. Egal, wie oft man sich damit beschäftigt, irgendwann erwischt einen dieser Kloß im Hals. Weil es nicht nur eine Katastrophe war – es waren Tausende einzelne Geschichten, unterbrochen in einem einzigen, absolut chaotischen Moment. Und ja, manchmal frustriert es total, wie hilflos die Menschen gewesen sein müssen. Gleichzeitig zeigt es aber auch, wie viel Archäologen heute über diese letzten Stunden rekonstruieren können.

Wenn man sich die Fluchtrouten anschaut, erkennt man schnell ein Muster: Viele Bewohner versuchten, Richtung Stadttore zu gelangen. Besonders das Herculaneum-Tor war stark frequentiert, weil es direkt zur Küste führte. Einige schafften es bis zum Meer, aber dort wartete die nächste Katastrophe – fallende Bimssteine, giftige Gase, ein Meer, das vor vulkanischer Aktivität brodelte. Manche versuchten, auf höhergelegene Hügel zu fliehen. Andere blieben in ihren Häusern, in der Hoffnung, die Mauern würden sie schützen. Die Tragik: Viele davon wurden später in den oberen Stockwerken gefunden. Die Rettungsversuche waren nicht schlecht, nur komplett machtlos gegen einen Pyroklastik-Strom, der alles überrollte.

Was mich immer wieder packt, sind die Szenen aus dem Alltag, die durch die Asche konserviert wurden. Menschen beim Bäcker, die gerade Brot aus dem Ofen holen wollten. Ein Hund, der an eine Hauswand angekettet war. Kleine Tonlampen, noch mit Docht, so als wollte jemand nur kurz Licht machen, bevor er in die Dunkelheit rannte. Das ist nicht einfach nur Archäologie – das ist wie ein eingefrorener Sekundenbruchteil, der plötzlich zeigt: Da war Leben, echtes Leben. Kein Mythos, keine Statistiken, keine trockenen Daten. Es waren Leute wie wir. Sie frühstückten, arbeiteten, stritten, liebten, lachten. Und dann – Ende.

Die emotionalsten Funde sind oft die Familien, die sich zum Schutz zusammenkauerten. Mutter, Vater, Kinder, oft eng umschlungen. Oder Arbeiter, die versuchten, Werkzeuge zu greifen, vielleicht in der Hoffnung, eine Tür aufzusprengen oder ein Fenster zu stützen. Haustiere, die unter Betten krochen. Es sind diese Momente, die dafür sorgen, dass man hin und wieder schlucken muss, wenn man darüber schreibt. Man sieht regelrecht, wie Panik und Hoffnung Seite an Seite standen. Manche hielten sich sogar noch Stoff vor den Mund – ein Versuch, nicht an Asche zu ersticken, der vielleicht Minuten gebracht hat, aber nicht genug.

Die Körperhaltungen der Opfer sind für Archäologen eine Art last-minute Tagebuch. Der sogenannte „Boxer-Effekt“ – Arme und Beine angezogen, Hände verkrampft – zeigt, wie extrem heiß die pyroklastischen Ströme waren. Die Hitze führte dazu, dass sich Muskeln reflexartig zusammenzogen. Das bedeutet: Viele dieser Menschen starben sofort, ohne Zeit, Schmerz zu registrieren. Und so makaber es klingt, das ist irgendwo ein kleiner Trost. Andere Körper zeigen Fluchtbewegungen, gestürzte Positionen oder Menschen, die sich gegenseitig festhielten. Manchmal siehst du sogar die Schatten eines Alltagsgegenstands, den jemand greifen wollte, bevor alles zu spät war.

Besonders spannend – und erschütternd – ist der Blick auf die gesellschaftlichen Unterschiede. Wohlhabendere Familien hatten meist größere Räume, oft mit stabileren Strukturen. Einige von ihnen hatten bessere Chancen, zumindest die ersten Stunden zu überstehen. Viele wurden aber trotzdem später von den pyroklastischen Strömen erfasst. Die ärmeren Bewohner waren oft in engen, einsturzgefährdeten Häusern untergebracht. Ihre Überlebenschancen waren minimal. Sklaven und Arbeiter hatten oft keinen Zugang zu Reisemitteln, keine Vorräte, keine Rückzugsorte. Und ja, das ist einer dieser Momente, wo man denkt: „Krass, selbst im Sterben zeigt sich die soziale Realität der Antike.“

Pompeji ist mehr als eine archäologische Stätte. Es ist ein menschliches Mahnmal, in dem jede Geste, jede Haltung, jede Szene eine Geschichte erzählt. Und das macht dieses Kapitel der Katastrophe so unvergesslich – weil es uns zwingt, die Gesichter hinter der Tragödie zu sehen.

Sag Bescheid, wenn ich jetzt den nächsten Abschnitt schreiben soll oder ob du Bildprompts brauchst – für diesen Teil gibt’s unglaublich starke Motive.

Archäologische Entdeckungen – Was Pompeji offenbart

Die archäologischen Entdeckungen von Pompeji gehören zu den Momenten, in denen Geschichte plötzlich laut wird – fast so, als würde sie einem ins Ohr flüstern: „Vergiss mich nicht.“ Und ja, ich merke selbst, wie mich das manchmal emotional erwischt. Gerade im Zusammenhang mit Vesuv Pompeji wirkt diese Stadt wie eine riesige Zeitmaschine, die einfach trotz allem überlebt hat. Man glaubt kaum, wie viel man aus ein paar Metern Asche und Stein lesen kann. Und manchmal haut es einen echt um, wenn man sieht, wie detailliert dieses eingefrorene Leben konserviert wurde.

Die ersten Ausgrabungen im 18. Jahrhundert waren ehrlich gesagt… chaotisch. Eher Schatzsuche als Archäologie. Im Jahr 1748 begannen die Bourbonen-Herrscher mit den Grabungen, aber weniger aus wissenschaftlicher Neugier, sondern weil man hoffte, Gold, Statuen oder Schmuck zu finden. Viele Dinge wurden ohne Dokumentation ausgegraben. Ein Albtraum für heutige Forscher. Trotzdem war der Hype sofort gigantisch. Europa drehte durch vor Begeisterung, weil man plötzlich eine ganze römische Stadt aus dem Boden holte. Es war das erste Mal in der Geschichte, dass Menschen das Alltagsleben der Antike in „Originalzustand“ sahen. Das war ein absoluter Gamechanger.

Und dann kamen die sensationellen Funde, die Pompeji weltberühmt gemacht haben. Wandmalereien, die so farbkräftig sind, dass du denkst, die seien gestern gemalt worden. Fresken von Göttern, Landschaften, erotischen Szenen, Speisekarten – wirklich alles. Alltagsgegenstände, die so banal sind, dass sie fast weh tun: Kochlöffel, Schreibtafeln, Haarnadeln, Münzen, Weinkrüge. Ganze Häuser mit intakten Innenhöfen, Werkstätten, Gaststätten. Sogar Brote wurden gefunden – noch in den Backöfen, mit Brandmustern vom Vesuv. Das ist so absurd konkret, dass man manchmal kurz blinzelt und denkt: „Moment, ist das echt?“

Eine der wichtigsten archäologischen Techniken ist die Hohlraumtechnik, die im späten 19. Jahrhundert entwickelt wurde. Antonio Fiorelli war der Erste, der auf die Idee kam, die im verhärteten Aschegestein verbliebenen Hohlräume mit Gips auszugießen. Diese Hohlräume entstanden dort, wo Körper lagen und verrotteten. Durch das Ausgießen wurden die Körperhaltungen der Opfer rekonstruiert. Und das ist… intensiv. Man sieht Gesichter, Hände, Kinder, Tiere – alles in der letzten Pose ihres Lebens. Es ist eine makabere, aber unglaublich wertvolle Methode, um das Schicksal der Bewohner zu verstehen. Und jedes Mal, wenn ich darüber lese, denke ich: „Wow, das ist heftig, aber was für ein Geschenk an die Forschung.“

Was Archäologen heute noch lernen, ist fast noch beeindruckender. Pompeji ist nicht „fertig erforscht“. Im Gegenteil – gerade in den letzten Jahren wurden mehrere neue Stadtquartiere entdeckt, darunter prachtvolle Räume, komplett bemalt. Forscher lernen immer noch über Ernährung (durch Analysen verbrannter Nahrungsreste), über Medizin (Instrumente aus Arztpraxen), über sozialen Alltag (Graffiti mit Liebesbotschaften, Wahlempfehlungen, sogar Beleidigungen). Es wirkt, als würde Pompeji nie aufhören zu erzählen. Jeder neue Fund ist wie ein kleines Stück Puzzle, das plötzlich Sinn ergibt.

Und dann sind da die modernen 3D- und Digital-Rekonstruktionen, die das Ganze auf ein neues Level heben. Per Laserscan werden ganze Straßenzüge millimetergenau vermessen. Forscher nutzen KI, um Fresken zu rekonstruieren oder zerstörte Räume virtuell wiederherzustellen. Sogar die Körperabdrücke der Opfer wurden inzwischen digitalisiert, sodass man Details erkennt, die man mit bloßem Auge übersehen hätte. Einige Teams arbeiten sogar an VR-Erlebnissen, bei denen du Pompeji so sehen kannst, wie es Stunden vor dem Ausbruch aussah. Das ist nicht nur Spielerei – das hilft, Stadtplanung, Architektur und soziale Strukturen besser zu verstehen.

Was Pompeji offenbart, ist eigentlich mehr als nur archäologische Information. Es zeigt, wie eine Gesellschaft funktioniert, wie Menschen lebten, liebten, arbeiteten – und wie verletzlich Zivilisation sein kann. Jeder Fund ist ein kleines Stück Erinnerung an das, was war. Und gleichzeitig eine Mahnung an das, was jederzeit wieder passieren könnte.

Sag Bescheid, wenn du den nächsten Abschnitt brauchst oder Prompts für Bilder möchtest – Pompeji liefert Motive ohne Ende.

Pompeji heute – Eine Zeitkapsel, die weiter erzählt

Pompeji heute fühlt sich manchmal an wie ein Ort, der gleichzeitig atmet und schweigt. Und ja, das klingt kitschig, aber wenn man über Vesuv Pompeji spricht, kommt man genau an diesen Punkt: Die Stadt ist eine Zeitkapsel, die weiter erzählt, obwohl sie seit fast 2.000 Jahren tot ist. Und je länger man sich damit beschäftigt, desto deutlicher wird, wie lebendig dieser Ort eigentlich ist. Es ist fast so, als hätte die Asche nicht nur konserviert, sondern auch eine Art Echo hinterlassen – ein Echo, das man heute überall spürt, im Kopf, im Herzen, in der Wissenschaft.

Pompeji hat eine gigantische Bedeutung für Forschung, Bildung und Tourismus. Für Archäologen ist die Stadt ein Jackpot, den es sonst nirgendwo auf der Welt gibt. Nirgends findest du so viele Häuser, Läden, Werkstätten, Straßen und „Alltagskram“, die exakt so liegen, wie sie am Tag des Ausbruchs verlassen wurden. Schüler, Studierende und Wissenschaftler nutzen Pompeji bis heute als lebendiges Lehrbuch. Und der Tourismus? Der brummt. Millionen Menschen strömen jährlich durch die Straßen, was teilweise gut und teilweise eine Katastrophe ist – aber dazu gleich mehr. Trotzdem ist der Ort ein Magnet. Leute kommen, weil sie sehen wollen, wie das Leben damals war… und wie schnell es enden kann.

Die Erhaltungsprobleme sind ein echtes Drama. Wetter und Zeit nagen an allem. Sonne bleicht Farben aus, Regen frisst Mauern an, Wurzeln sprengen Böden auf. Und dann ist da der Tourismus – klar, man will die Leute reinlassen, aber gleichzeitig zerstört jeder Mensch ein bisschen der Geschichte. Manchmal macht mich das richtig wütend. Gerade die Graffiti an frisch restaurierten Wänden… da könnte man ausflippen. Um dagegen anzukämpfen, investieren die Behörden inzwischen viel Geld in Restaurierungen, Drainagesysteme, Überdachungen, digitale Dokumentationen. Aber Pompeji zu erhalten ist wie ein Rennen gegen die Uhr. Je mehr man freilegt, desto mehr muss man schützen. Und manchmal denkt man sich: „Warum haben wir das nicht einfach im Boden gelassen?“ Das Dilemma ist real.

Trotzdem gibt es immer wieder echte Highlights: Neue Fundstücke der letzten Jahre, die zeigen, dass Pompeji weiterhin Geheimnisse ausspuckt. Da war zum Beispiel der „Thermopolium“, ein komplett erhaltener Imbissstand mit bunt bemalten Szenen. Dann fand man ein gut erhaltenes Sklavenquartier mit Seilen und Werkzeugen, die zeigen, wie hart das Leben für viele Menschen war. Oder die herrlichen Fresken im „Haus des Lararius“, die aussehen, als kämen sie aus einer Renaissance-Villa. Und ja, selbst neue Skelette tauchen auf – nicht, weil man damals schlecht gesucht hat, sondern weil ganze Bereiche bislang unberührt geblieben waren. Pompeji ist einfach riesig.

Die Rolle Pompejis im kollektiven Gedächtnis ist gigantisch. Die Stadt ist zu einem Symbol geworden – für antikes Leben, für menschliche Verletzlichkeit, für archäologische Faszination. Sie taucht in Filmen auf, in Romanen, in Dokumentationen. Wenn man „Pompeji“ sagt, wissen Menschen auf der ganzen Welt, was gemeint ist. Es ist eine Art kulturelle Metapher geworden: für das plötzliche Ende, für Zeit, die stehen bleibt, für das, was Naturgewalten anrichten können.

Das bringt mich zu einem Punkt, der gerade beim Thema Vesuv Pompeji super wichtig ist: Warum bleibt die Stadt ein Mahnmal für Naturgefahren? Ganz einfach – weil sie uns zeigt, wie unberechenbar die Erde ist. Der Vesuv schläft nicht. Er ist aktiv. Und in seiner „roten Zone“ wohnen heute Hunderttausende Menschen. Pompeji erinnert uns daran, dass wir Naturgefahren nie unterschätzen sollten. Egal, wie modern, wie clever, wie technisch ausgerüstet wir sind – die Natur hat immer den letzten Joker in der Hand.

Pompeji ist heute mehr als eine Ruinenstadt. Es ist eine Warnung, ein Lehrmeister, ein Spiegel. Es ist der Beweis, dass Geschichte nicht tot ist – sie redet weiter. Und sie hört erst auf, wenn wir aufhören hinzuhören.

Wenn du willst, springe ich jetzt direkt in den nächsten Abschnitt oder ich erstelle die passenden Bild-Prompts – besonders Pompeji heute liefert unfassbar atmosphärische Motive.

Lehren aus der Vergangenheit – Was der Vesuv uns heute noch beibringt

Der Vesuv ist nicht nur ein Kapitel in Geschichtsbüchern – er ist ein lebendiger Lehrer. Und wenn man über Vesuv Pompeji spricht, merkt man schnell, wie viel wir heute noch aus dieser Katastrophe ziehen können. Manchmal fühlt sich das fast surreal an: Eine Tragödie, die fast 2.000 Jahre alt ist, gibt bis heute Hinweise darauf, wie moderne Vulkanforschung funktionieren sollte. Und ehrlich… manchmal frustriert es total, wenn man merkt, wie viele Warnsignale wir Menschen damals und heute einfach übersehen oder unterschätzen. Vielleicht ist es genau deshalb so wichtig, hinzuschauen.

Die Bedeutung moderner Vulkanforschung ist viel größer, als die meisten denken. Forscher analysieren Magmabewegungen, Gase, Bodenhebungen – alles Faktoren, die heute klar zeigen können, ob ein Vulkan wie der Vesuv sich aktiviert. Und dieser Berg ist eben nicht „tot“, wie viele Touristen gern glauben, sondern aktiv, überwacht und potenziell brandgefährlich. Das Osservatorio Vesuviano gehört nicht ohne Grund zu den wichtigsten Vulkanforschungszentren der Welt. Hier wird jede Regung gemessen: Mikro-Erschütterungen, die so klein sind, dass sie normale Menschen nie spüren würden. Gaszusammensetzungen, die anzeigen, wie tief das Magma sitzt. Das ist Hightech pur – und trotzdem gibt’s Momente, in denen die Natur uns auslacht und sagt: „Ganz nett, eure Daten, aber ich mache trotzdem, was ich will.“

Genau deshalb sind Frühwarnsysteme und Evakuierungsstrategien so entscheidend. Es gibt einen offiziellen Notfallplan für den Vesuv, der vorsieht, dass über 700.000 Menschen innerhalb weniger Tage evakuiert werden müssen. Das ist ein logistischer Albtraum, wenn man ehrlich ist. Straßen, die ständig verstopft sind. Dicht besiedelte Gebiete, die nie dafür gebaut wurden, schnell geleert zu werden. Aber es ist besser als nichts. Und hier kommt der große Triumph der Wissenschaft: Heute könnte man einen großen Ausbruch mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit früh erkennen – nicht Wochen vorher, aber Tage vorher. Welche Route Menschen nehmen müssen, welche Zonen zuerst geräumt werden, wie Krankenhäuser vorbereitet werden – das alles basiert auf Erfahrungen, die, ja, direkt aus Pompeji stammen.

Wenn man Vulkanausbrüche im globalen Kontext sieht, wird klar: Der Vesuv ist kein Einzelfall. Der Ausbruch des Mount St. Helens 1980, Pinatubo 1991, Hunga Tonga 2022 – all diese Ereignisse zeigen, wie unterschiedlich Vulkane sein können. Manche spucken Lava wie ein kaputter Gartenschlauch. Andere explodieren mit einer Macht, die alles im Umkreis von Hunderten Kilometern beeinflusst. Und immer wieder zeigt sich: Die größten Opferzahlen entstehen dann, wenn Menschen zu nah an der Gefahr leben oder die Warnungen zu spät kommen. Genau dieses Muster macht Pompeji so wertvoll für die Forschung. Der Ort ist im Grunde ein perfekter „Case Study“-Ordner, der zeigt, wie schnell eine Katastrophe eskalieren kann.

Trotz der ganzen modernen Technik bleibt die Frage: Warum ist der Vesuv weiterhin ein Risiko? Ganz einfach – weil er einer der gefährlichsten Vulkane Europas ist und mitten in einer hochdichten Region steht. Neapel und die umliegenden Gemeinden liegen zum Teil auf früheren Lavafeldern. Die Bevölkerung wächst. Und der Vulkan selbst hat einen explosiven Charakter: gasreiches Magma, das zu plinianischen Ausbrüchen neigt – genau wie 79 n. Chr. Es ist nicht die Frage ob er wieder ausbricht, sondern wann. Und genau das ist der Grund, warum Pompeji heute als Mahnmal funktioniert: Die Stadt zeigt, was passiert, wenn Menschen einen schlafenden Riesen unterschätzen.

Historische Katastrophen als Inspiration für Wissenschaft und Prävention – dieser Teil wird oft vergessen. Jede Krise, ob alt oder neu, hinterlässt Daten. Und Daten retten Leben. Pompeji war der Moment, in dem die Wissenschaft begriffen hat, wie wertvoll Geologie und Beobachtung sind. Ohne diesen Ausbruch würden wir viele vulkanologischen Kriterien heute gar nicht kennen: pyroklastische Ströme, Eruptionssäulen, Ascheschichten, Bodenhebungen. Pompeji war tragisch, aber es hat die Tür geöffnet für ein komplett neues Verständnis von Naturgefahren. Und genau deshalb sprechen wir heute noch darüber.

Der Vesuv lehrt uns, wachsam zu bleiben. Menschen bauen Städte. Die Natur baut Regeln. Und Pompeji ist das ultimative Beispiel dafür, was passiert, wenn wir die Regeln ignorieren – oder sie schlicht nicht kennen. Die Vergangenheit ist kein Staub im Museum. Sie ist ein Warnsignal, das immer noch blinkt, und zwar ziemlich hell.

Wenn Geschichte nicht schweigt – was Pompeji uns heute sagt

Der Ausbruch des Vesuvs zeigt uns, wie fragil Zivilisation sein kann – und wie wertvoll jede Erkenntnis über Naturgefahren ist. Pompeji ist mehr als ein tragisches Relikt. Es ist ein Fenster in die Vergangenheit, ein Spiegel für die Gegenwart und ein Warnsignal für die Zukunft.

Mich beeindruckt, wie detailreich wir das Leben dieser Menschen rekonstruieren können – und wie klar uns diese Katastrophe mahnt, Wissenschaft ernst zu nehmen und Vorsorge immer weiter auszubauen.

Was denkst du über die Geschichte von Vesuv und Pompeji? Schreib’s mir unbedingt in die Kommentare – lass uns gemeinsam weitergraben!